袖原型构成

人体手臂数据参考

袖原型数据

袖子类型

袖山风格

1、贴体袖山–袖山高 袖肥小 吃势大 美观-常见与西服类

2、合体袖山–袖山中高 袖肥中大 吃势中档-休闲类服装

3、宽松袖山–袖山低 袖肥大 吃势小-运动类服装

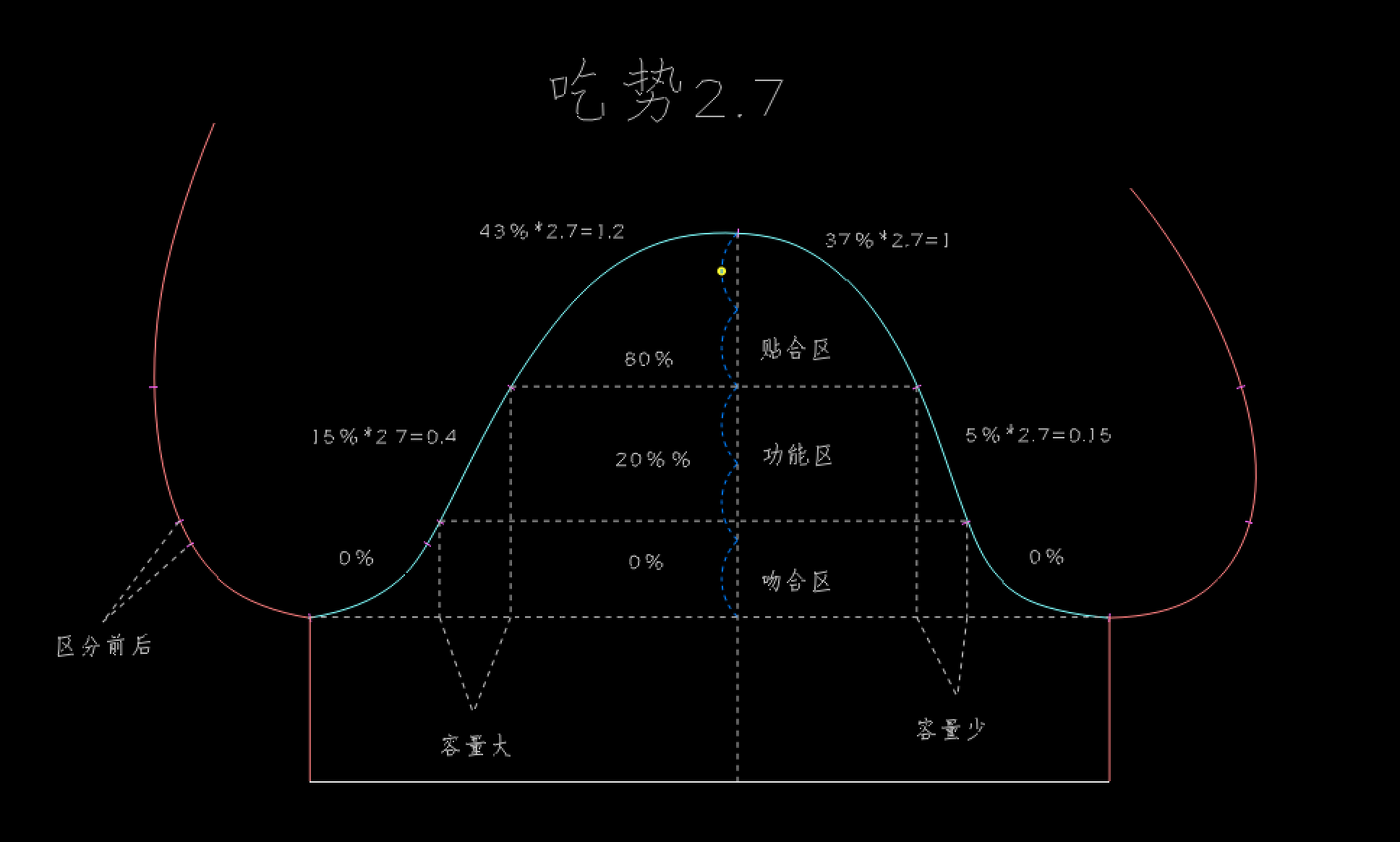

影响袖山吃势大小的几个因素

1、袖山风格 – 贴体、合体、宽松

2、袖山缝头倒向 – 正装袖、倒装袖

3、AH 的大小 – 弧长越长,吃势越大

4、服装面料属性 – 质地较厚 结构松散 吃势大

5、垫肩厚度 – 垫肩越厚、吃势越大

6、袖山吃势比例分配– 前40%后60%原则

袖山吃势分配比例参考:

袖长分类

1、SL=5-10 - 包间袖,小飞袖

2、SL=15-25 短袖

3、SL=30-35 中袖

4、SL=40-45 七分袖

5、SL=50-55 九分袖

6、SL=55-60 长袖

手臂尺寸

1、SL=57

2、上臂长=30 下臂长=27

3、臂围=26 肘围=24 手腕=15

4、手臂整体前倾角度=7度

5、上下臂弯势角度=12度

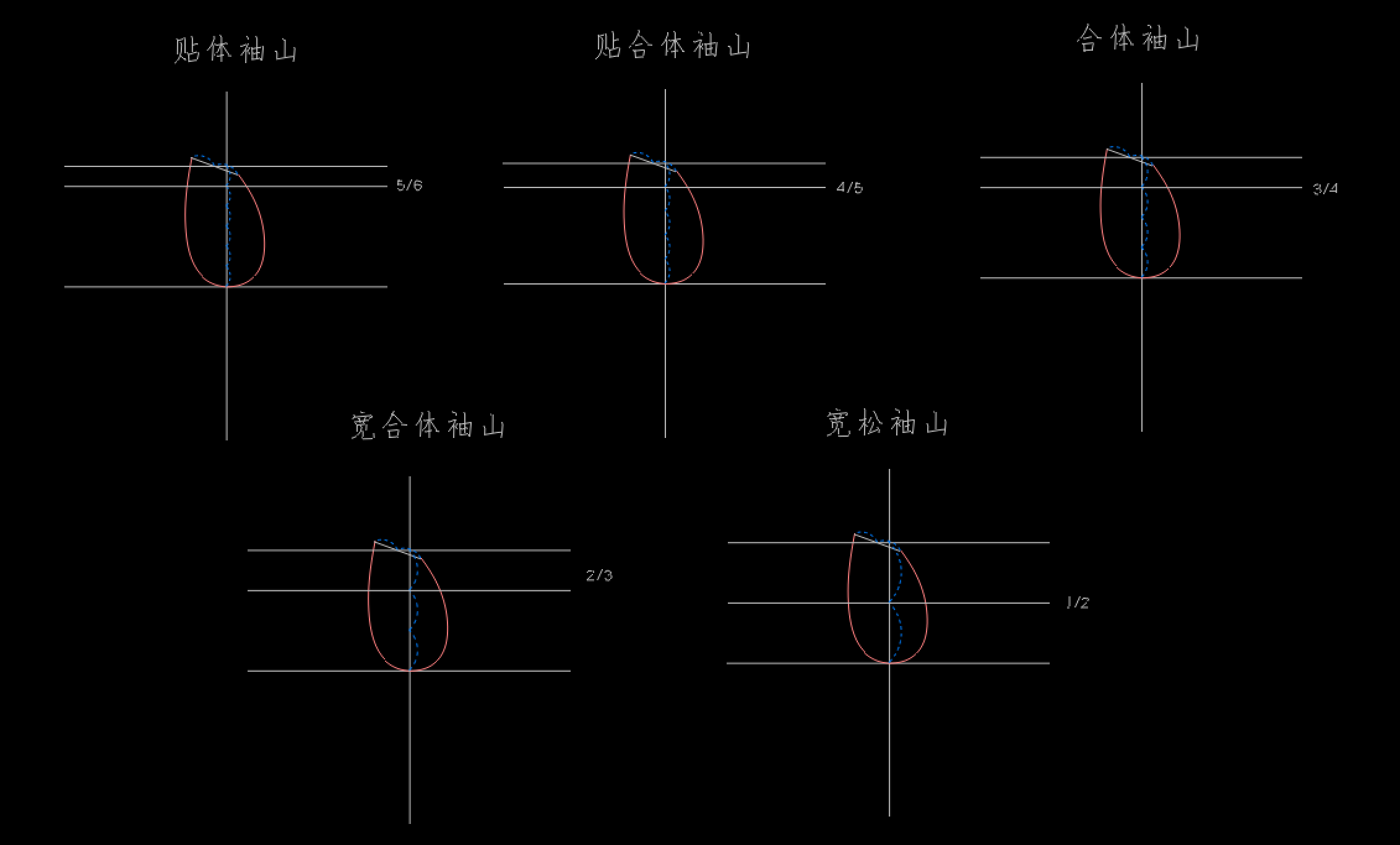

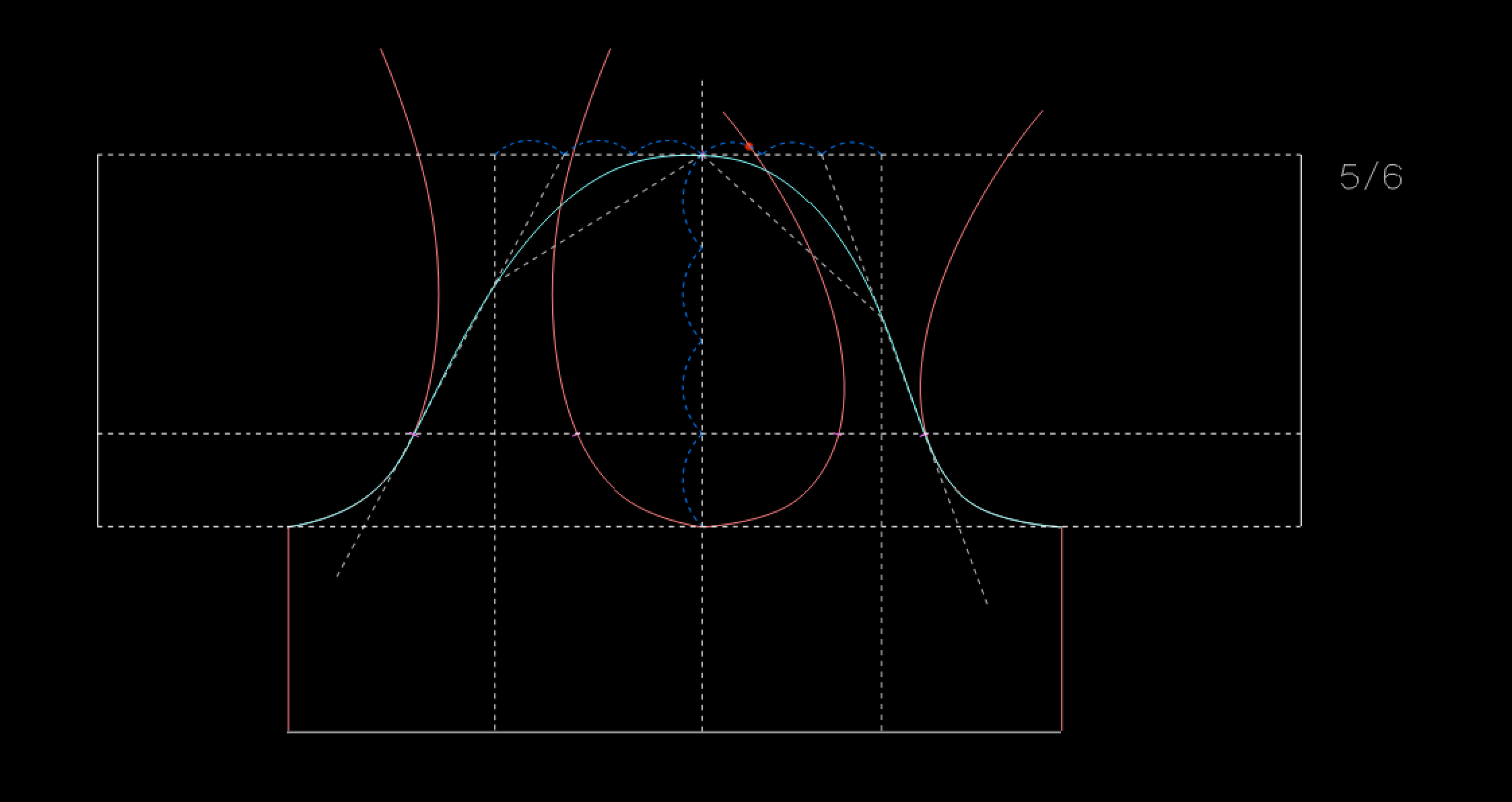

袖山高的确定与变化以及袖肥检验

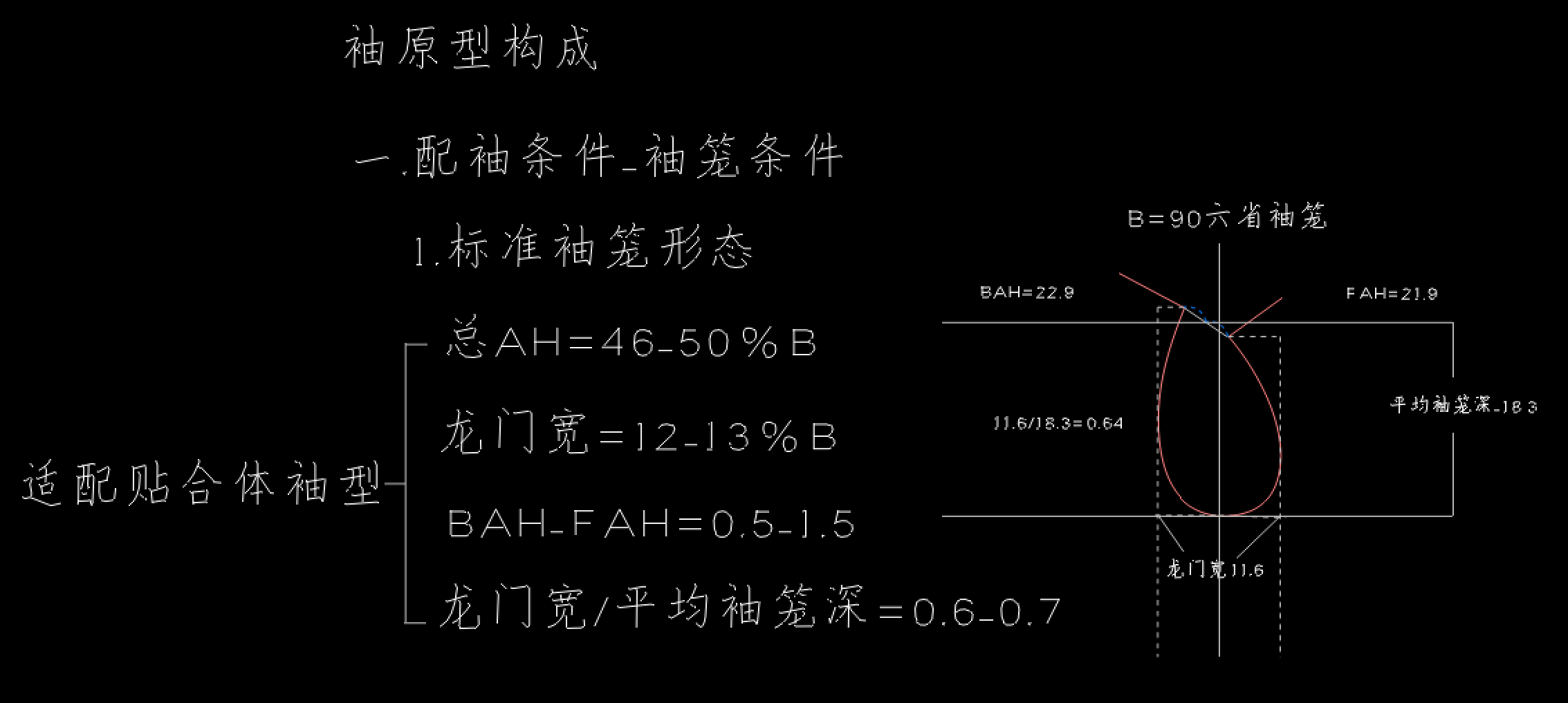

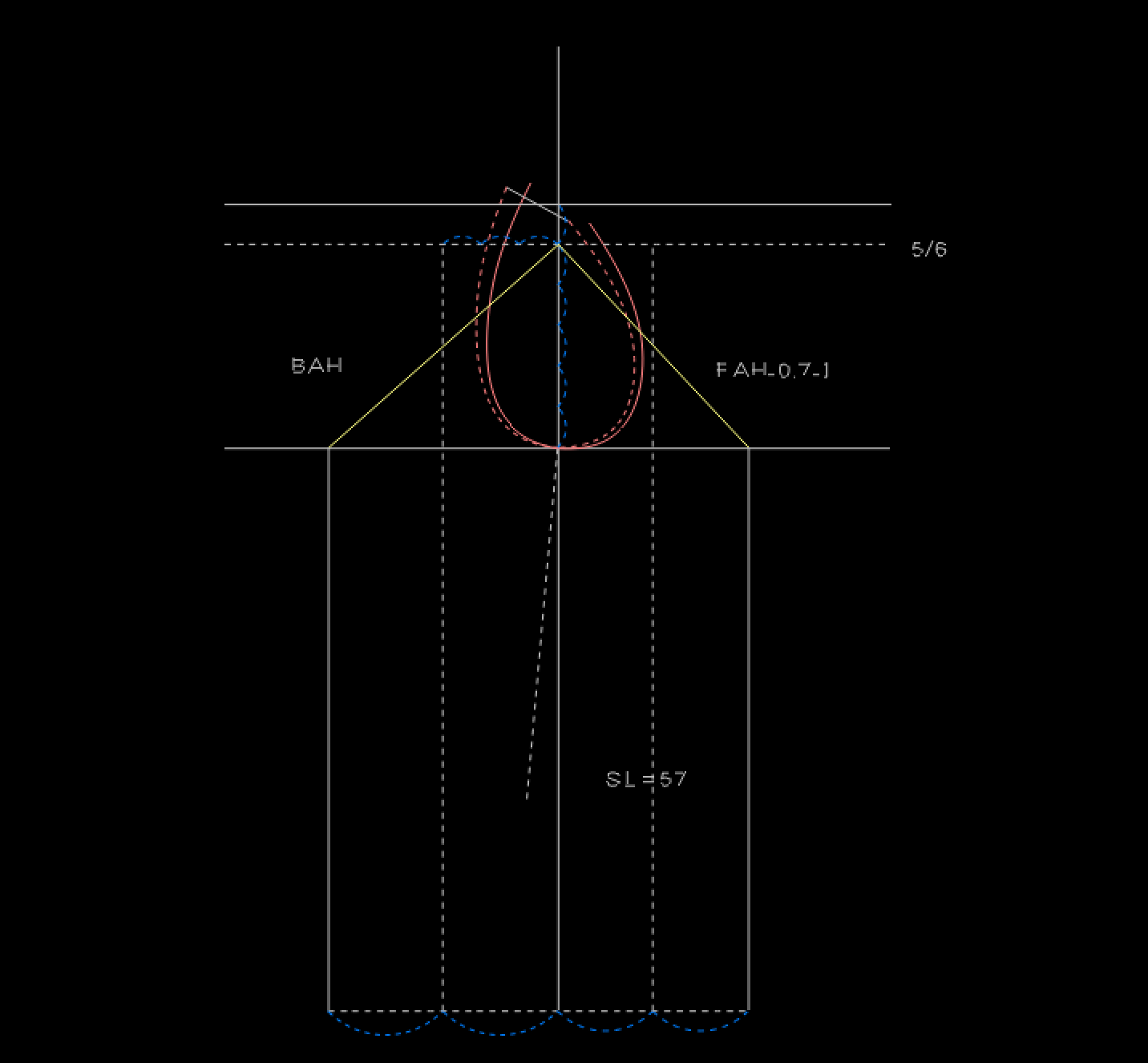

以胸围为90的时候为示例

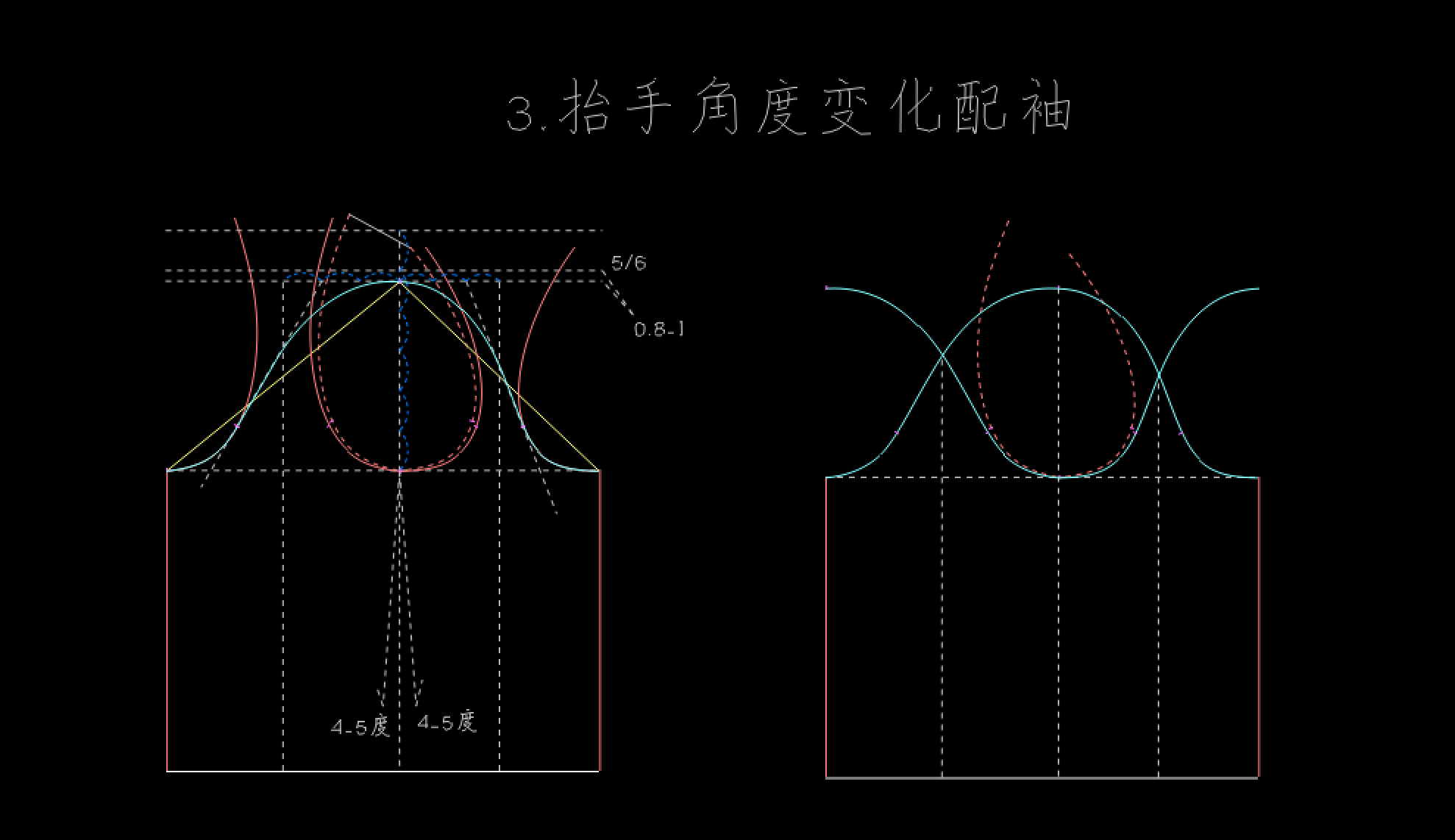

袖山高与袖型的比例算法

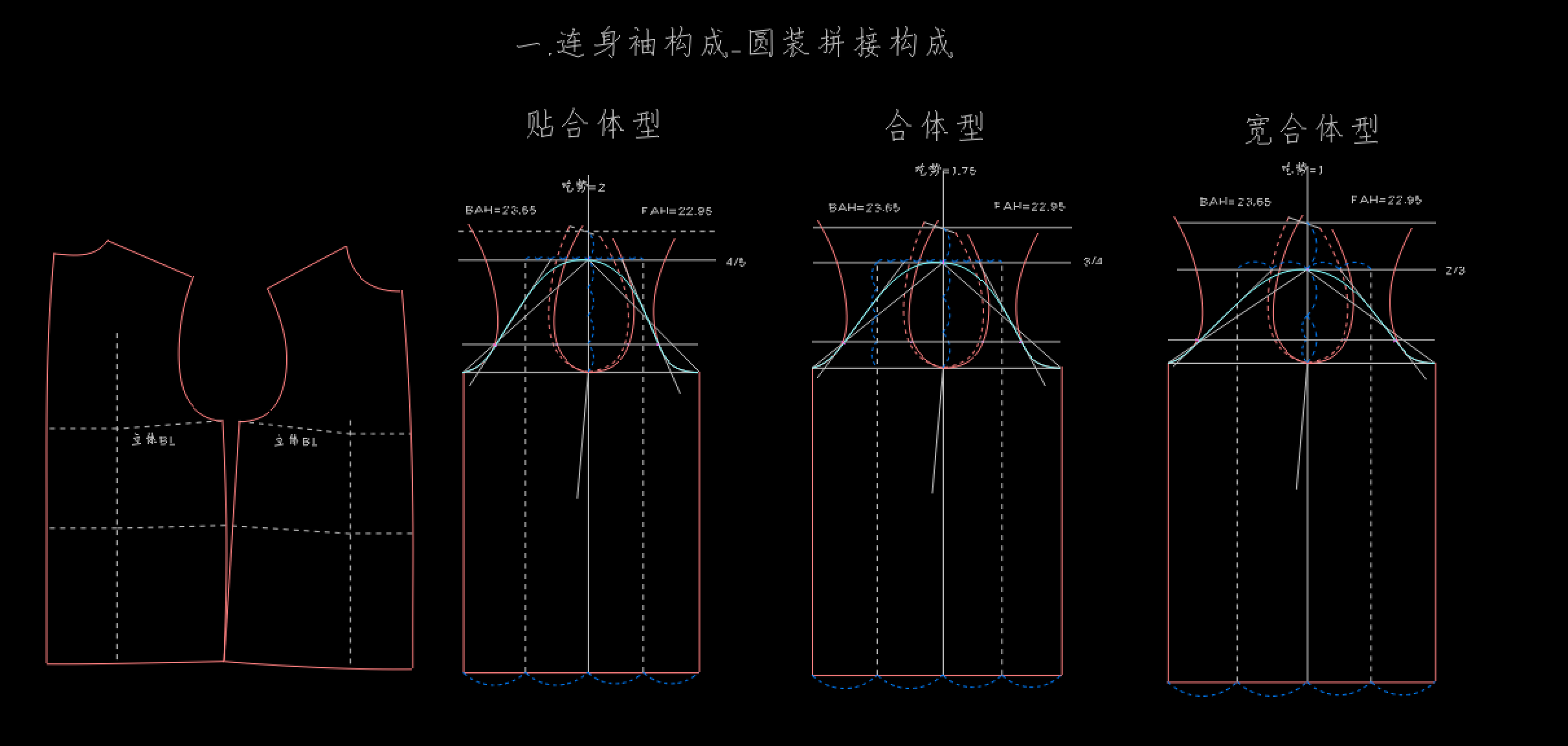

贴体袖山:5/6

贴合体袖山:4/5

合体袖山:3/4

宽合体袖山:2/3

宽松袖山:1/2

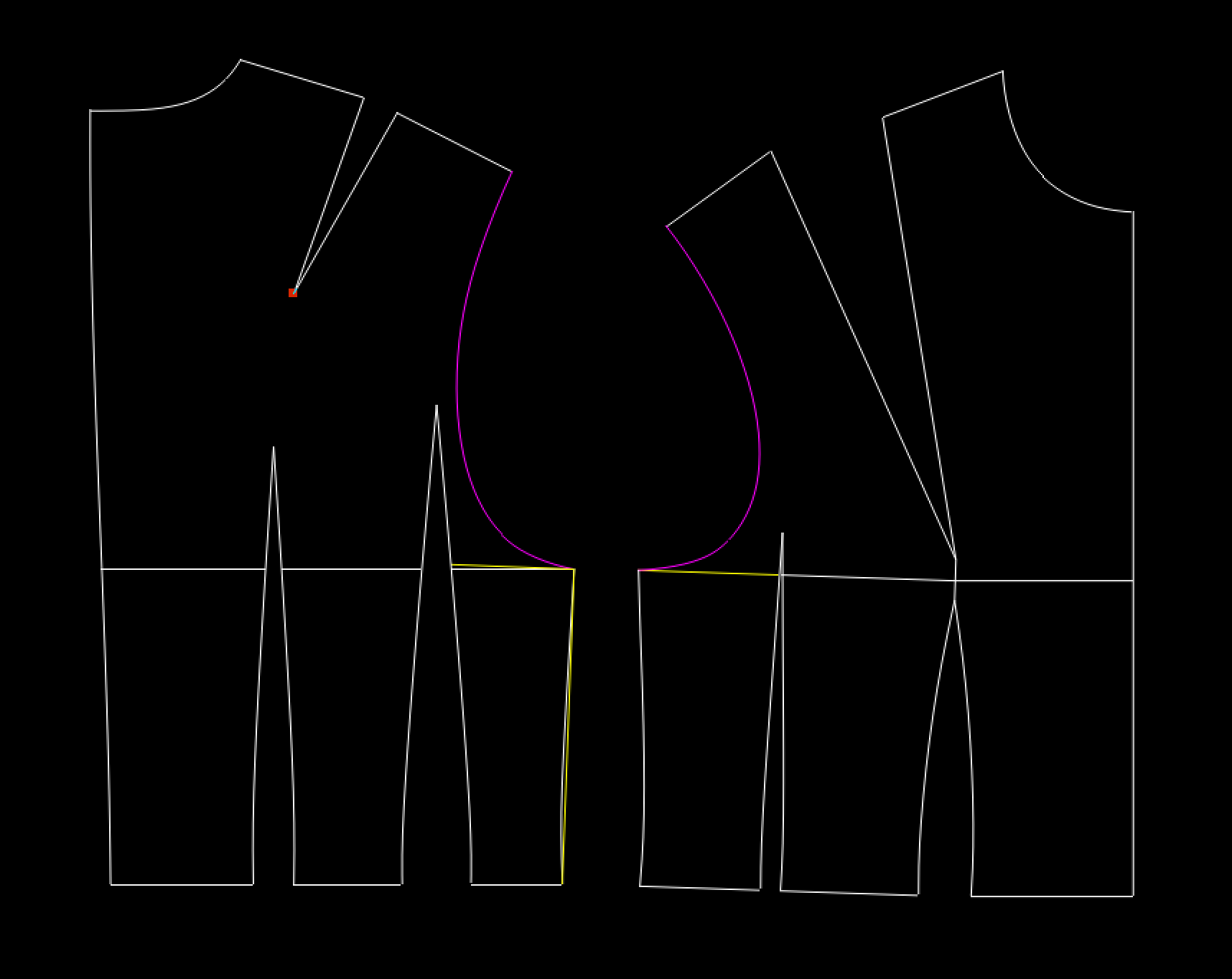

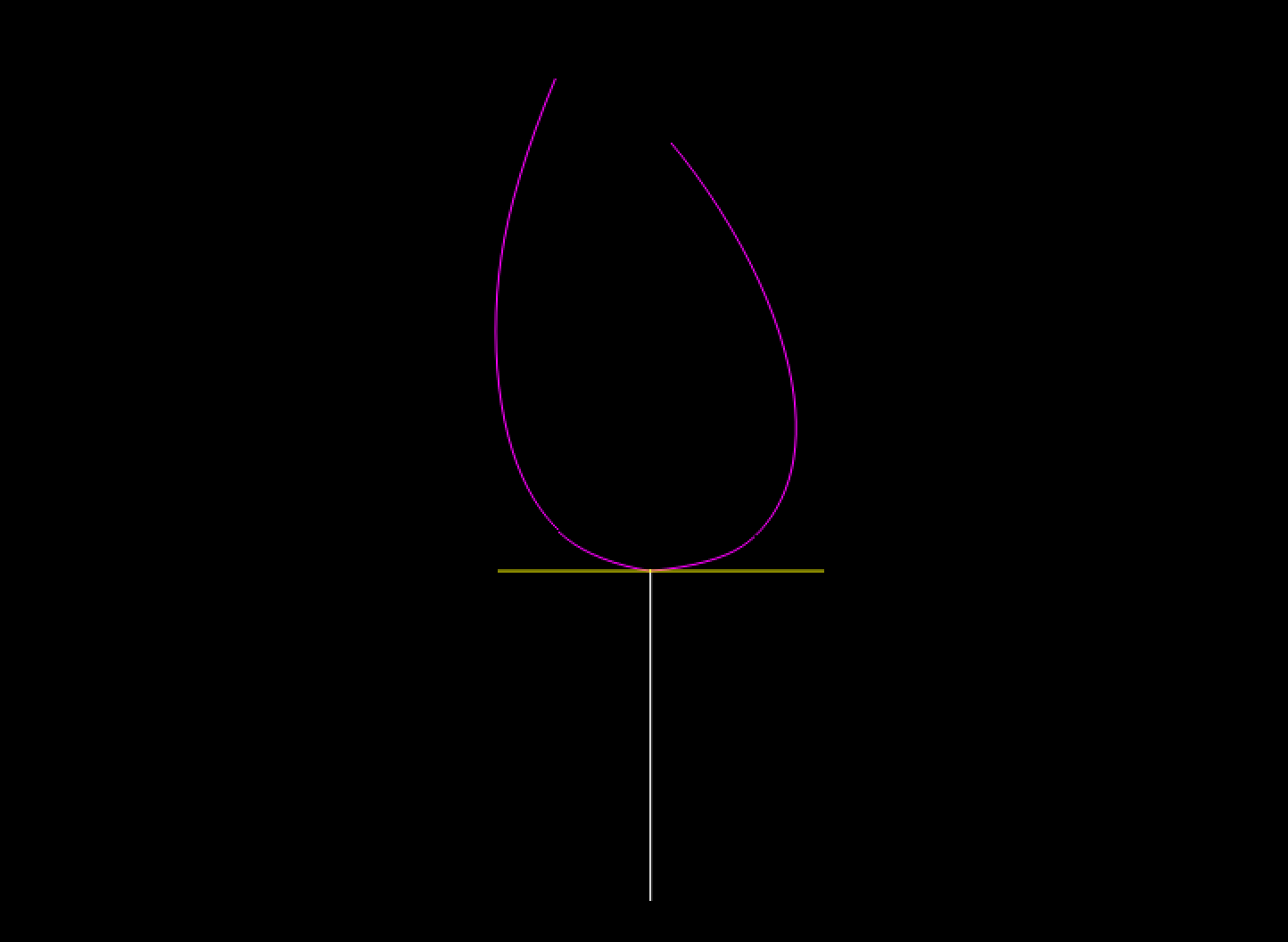

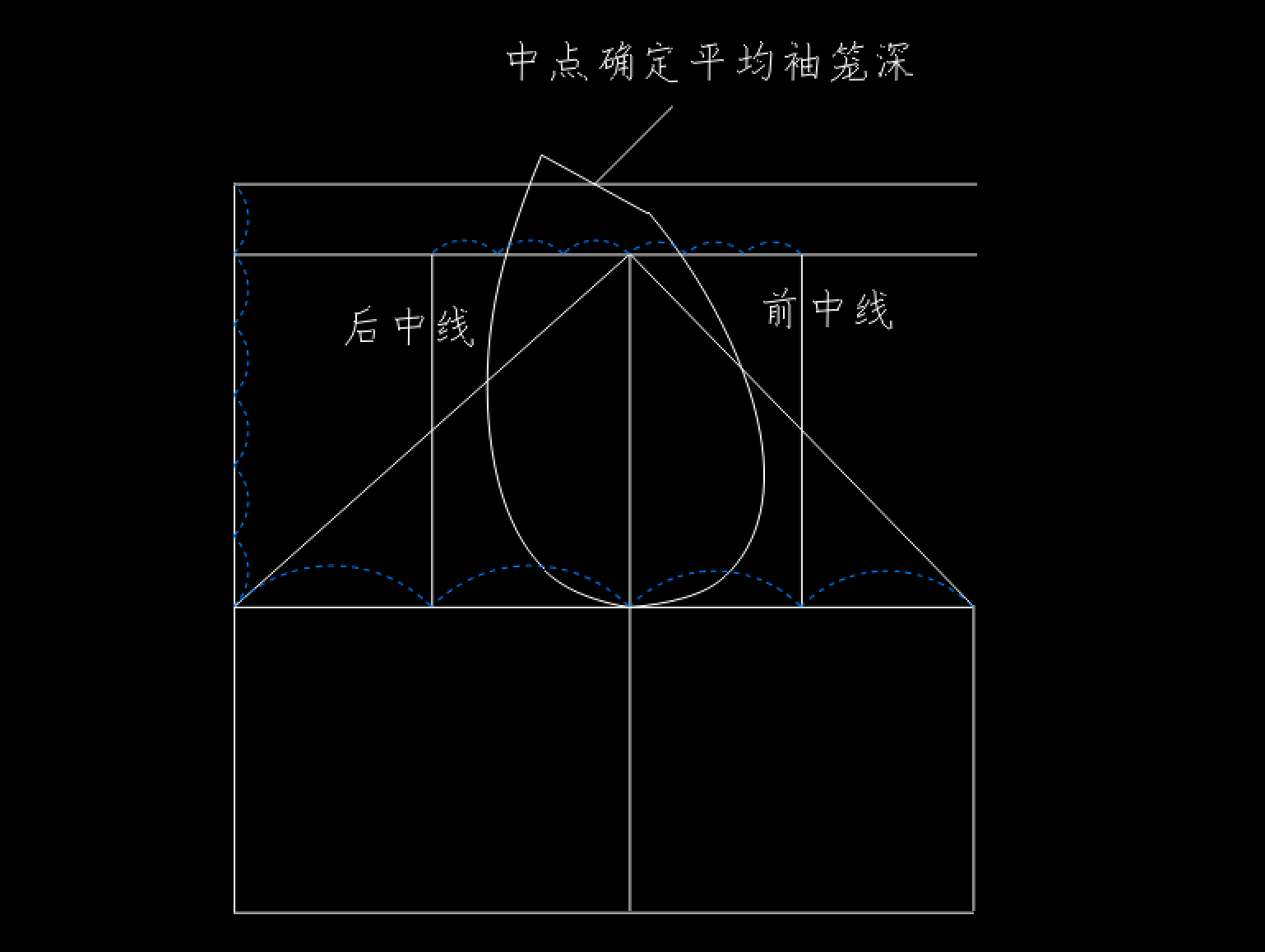

袖笼摆放

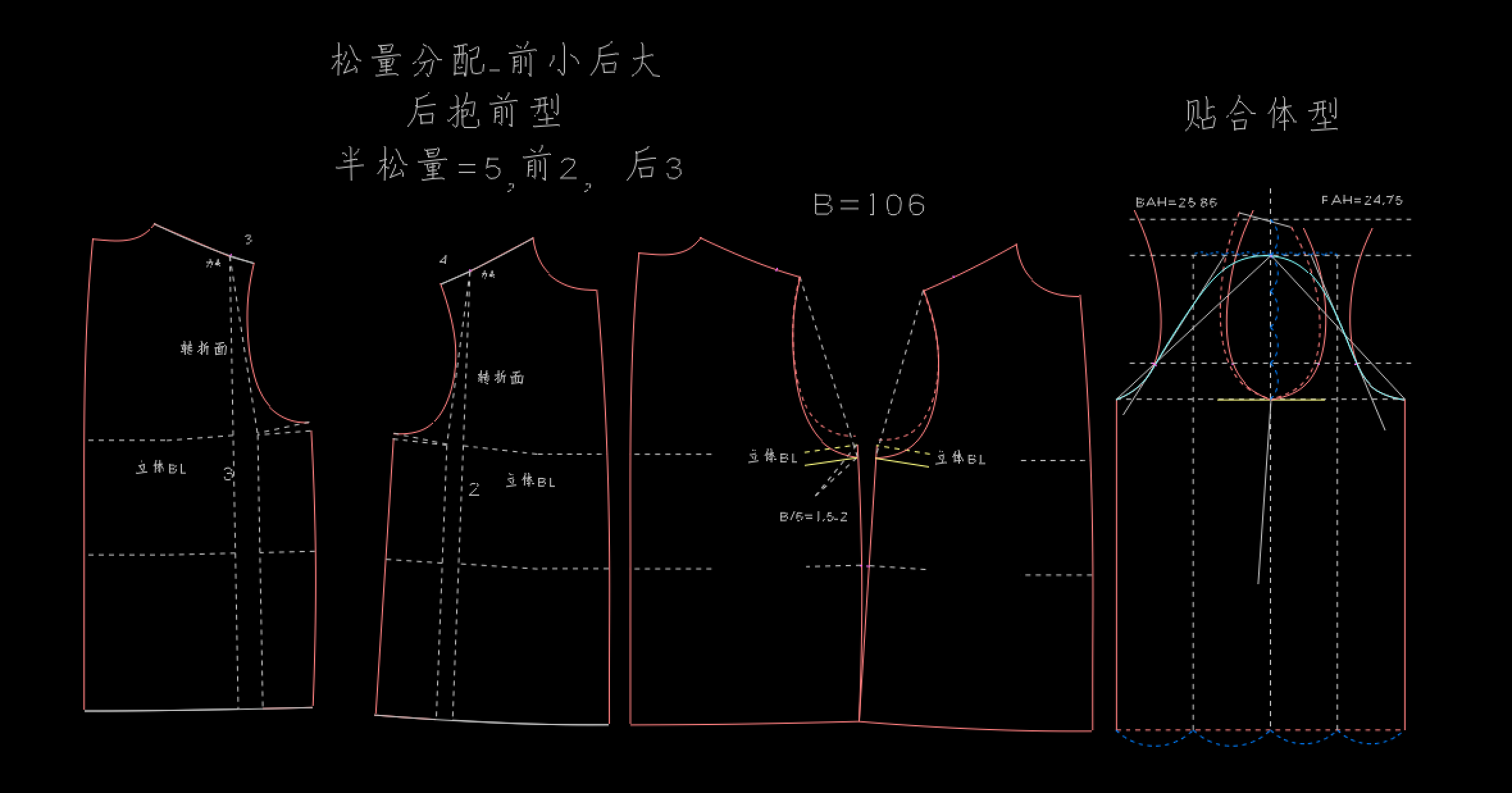

6省原型袖笼摆放原则

立体胸围线就是将衣服穿好后,与衣身水平的胸围线

确定立体胸围线

1、前袖笼的与袖笼底连接的胸围线及为立体胸围线

2、后袖笼摆放为侧袖笼底与腰围线做直线,然后做该直线的垂线及为立体胸围线

3、选中袖笼弧线以及立体胸围线,按立体胸围线水平对齐的方式摆放袖笼

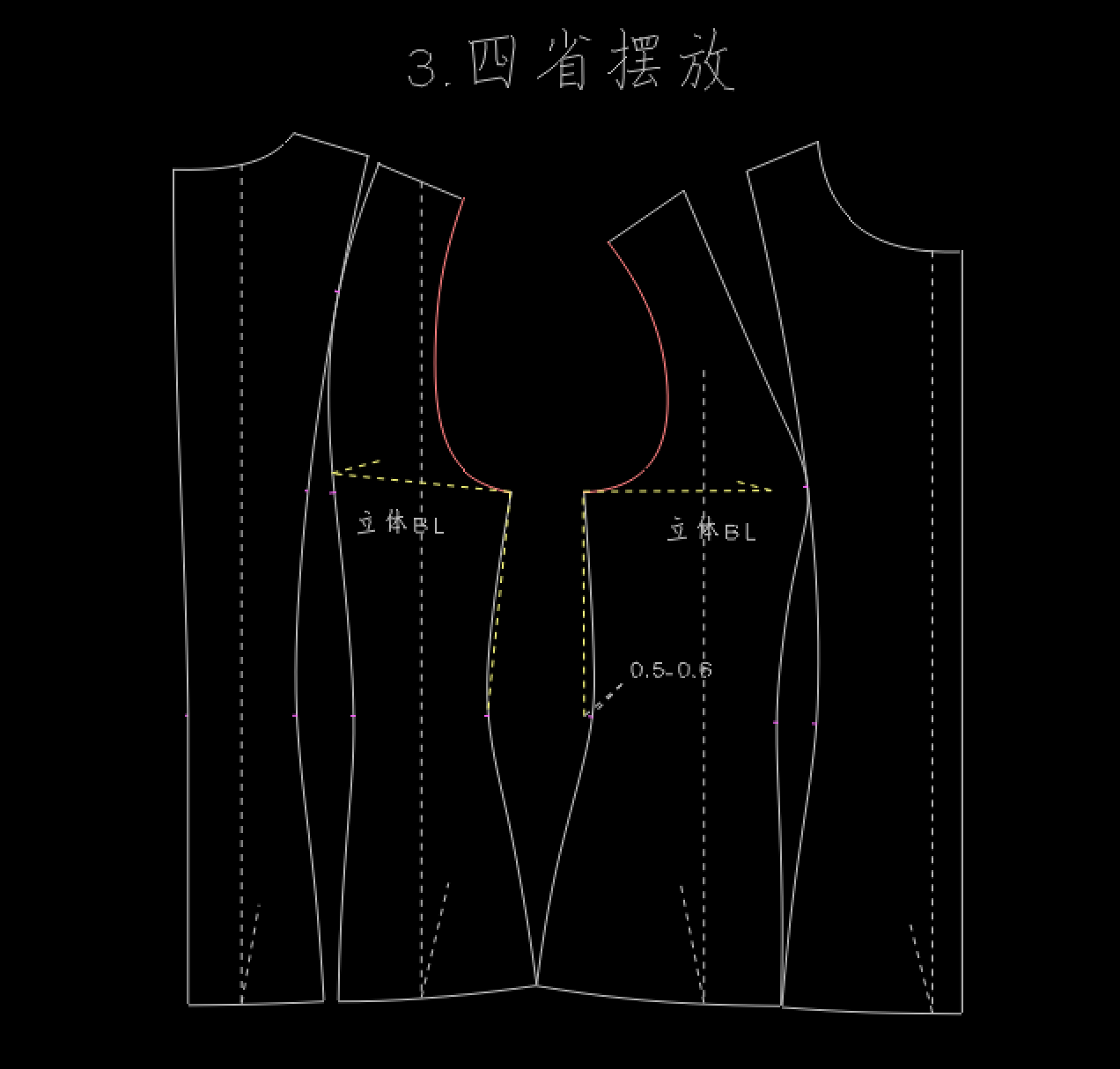

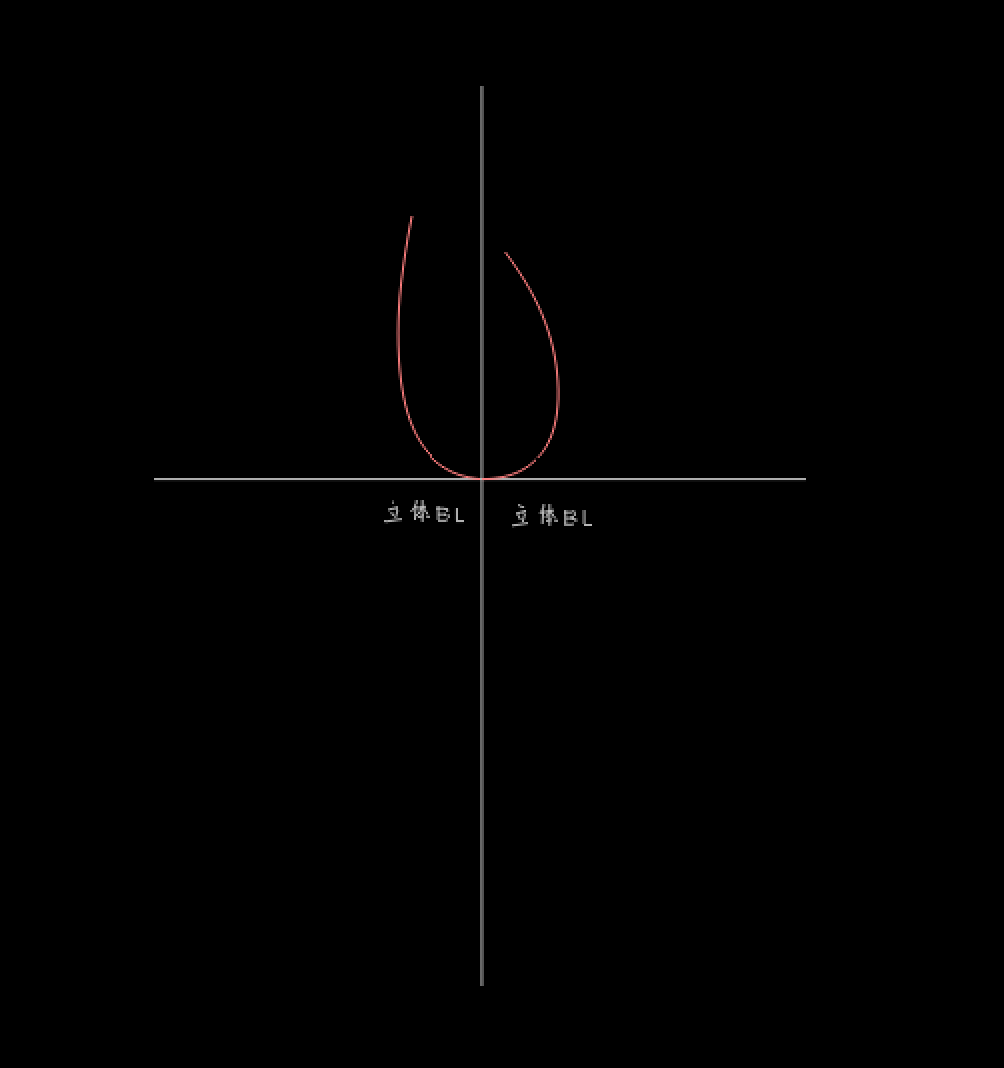

4省原型袖笼摆放方法

1、前袖笼的袖笼底与腰线相连,然后腰部向外放0.5-0.6,然后在袖笼底做该线段的垂线即为前片立体胸围线

2、后袖笼摆放为侧袖笼底与腰围线做直线,然后做该直线的垂线及为立体胸围线

3、选中袖笼弧线以及立体胸围线,按立体胸围线水平对齐的方式摆放袖笼

配袖方法

基础步骤分两种:1、先定袖山高 2、先定袖肥

一、三角配袖(常用很重要)

贴体三角配袖方案示例:

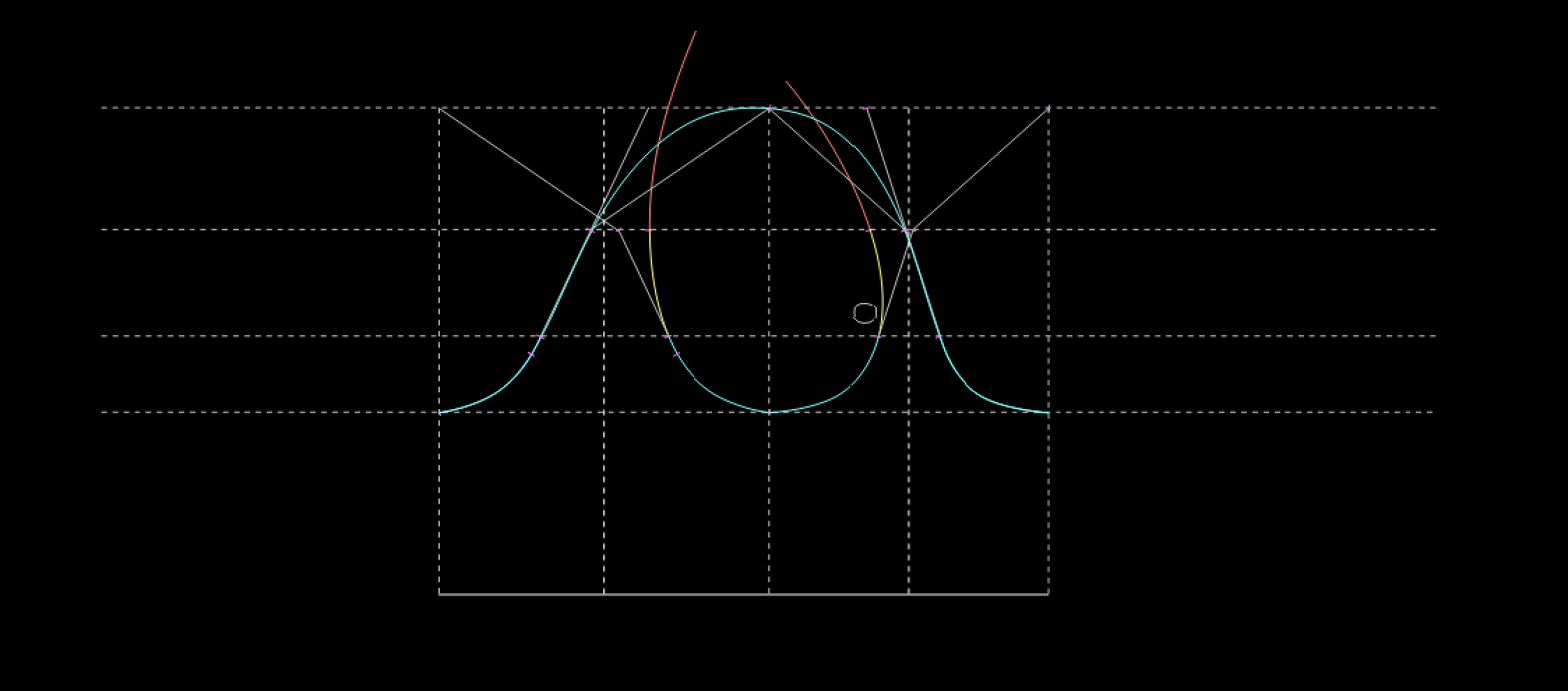

1、袖笼按立体胸围线水平方式摆放好

2、找到平均袖笼深

3、根据贴体、合体、宽松等类型确定袖山高-平均袖笼深的5/6,4/5,1/2等

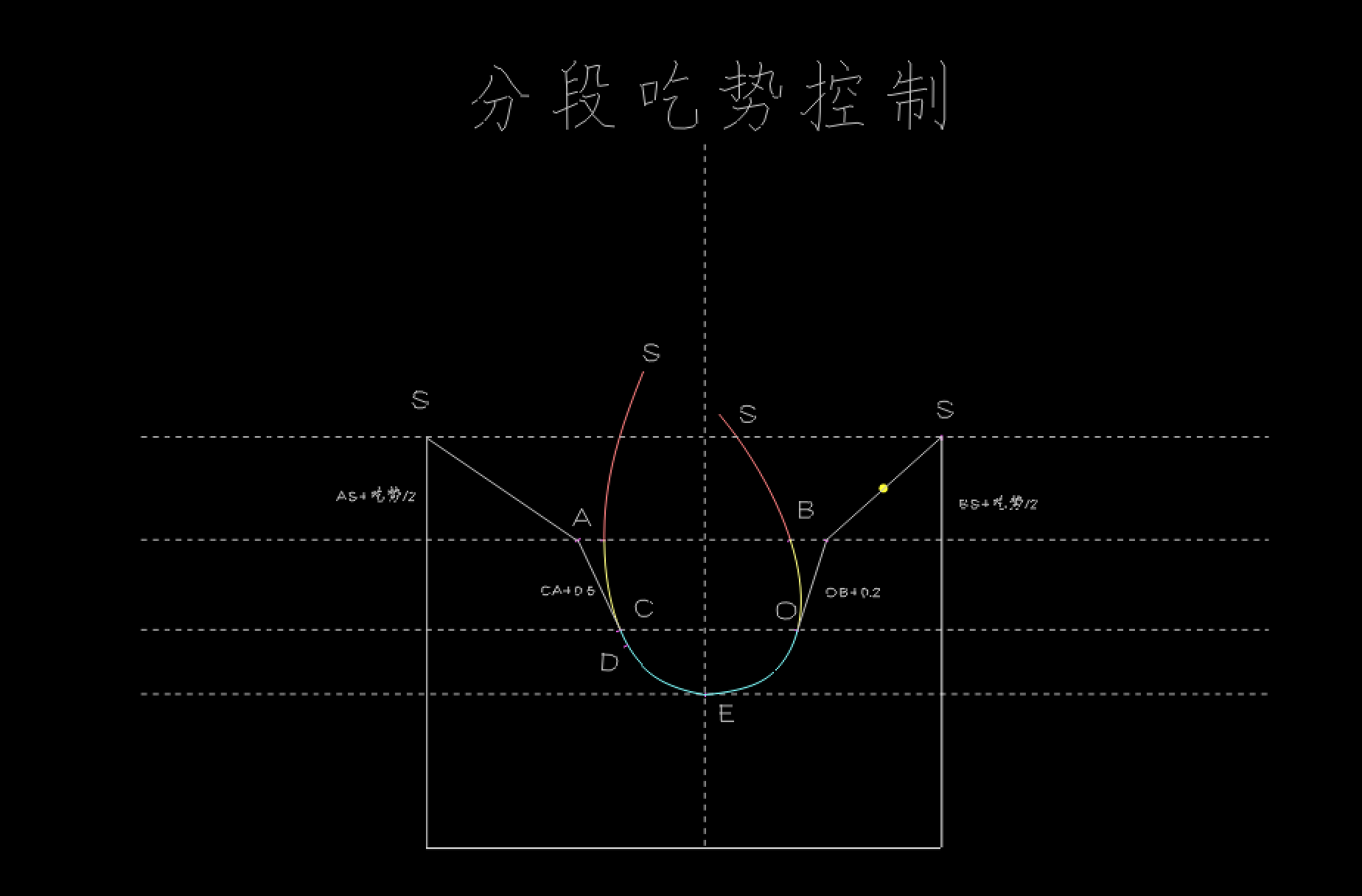

4、画出三角,前线FAH-0.6-1(有前势的袖子可适当多减),BAH可以不加不减,主要控制袖子吃势

5、找到前后袖中线

6、袖笼以前后中线对称

7、前中线和后中线分别至袖中线做3等分

8、前后分别取1/3做袖笼对称线的切线(贴合体,合体可取2/5,宽松可取1/2左右做切线)

9、袖山高至袖底缝取1/4做吻合区

10、绘制袖山线条

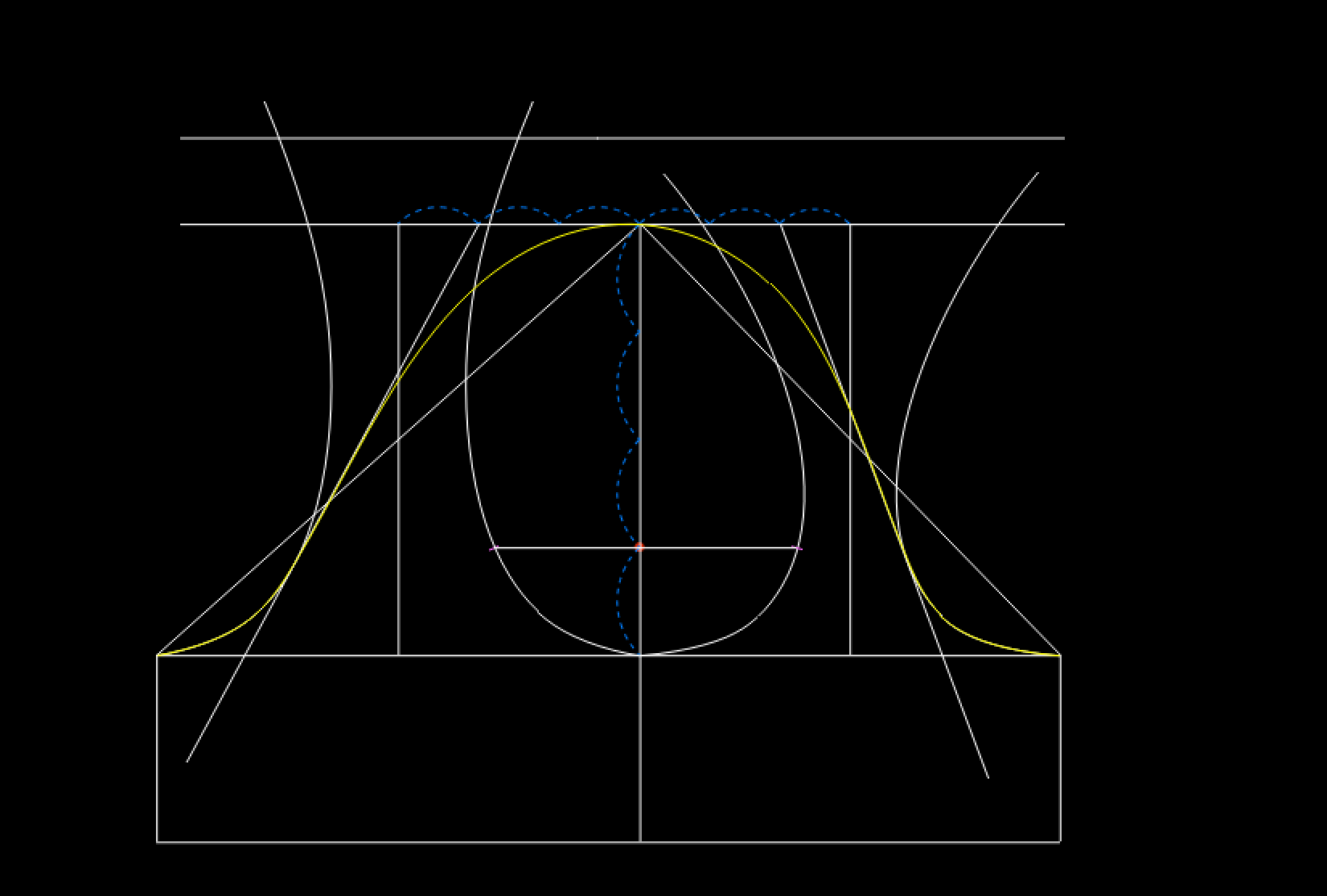

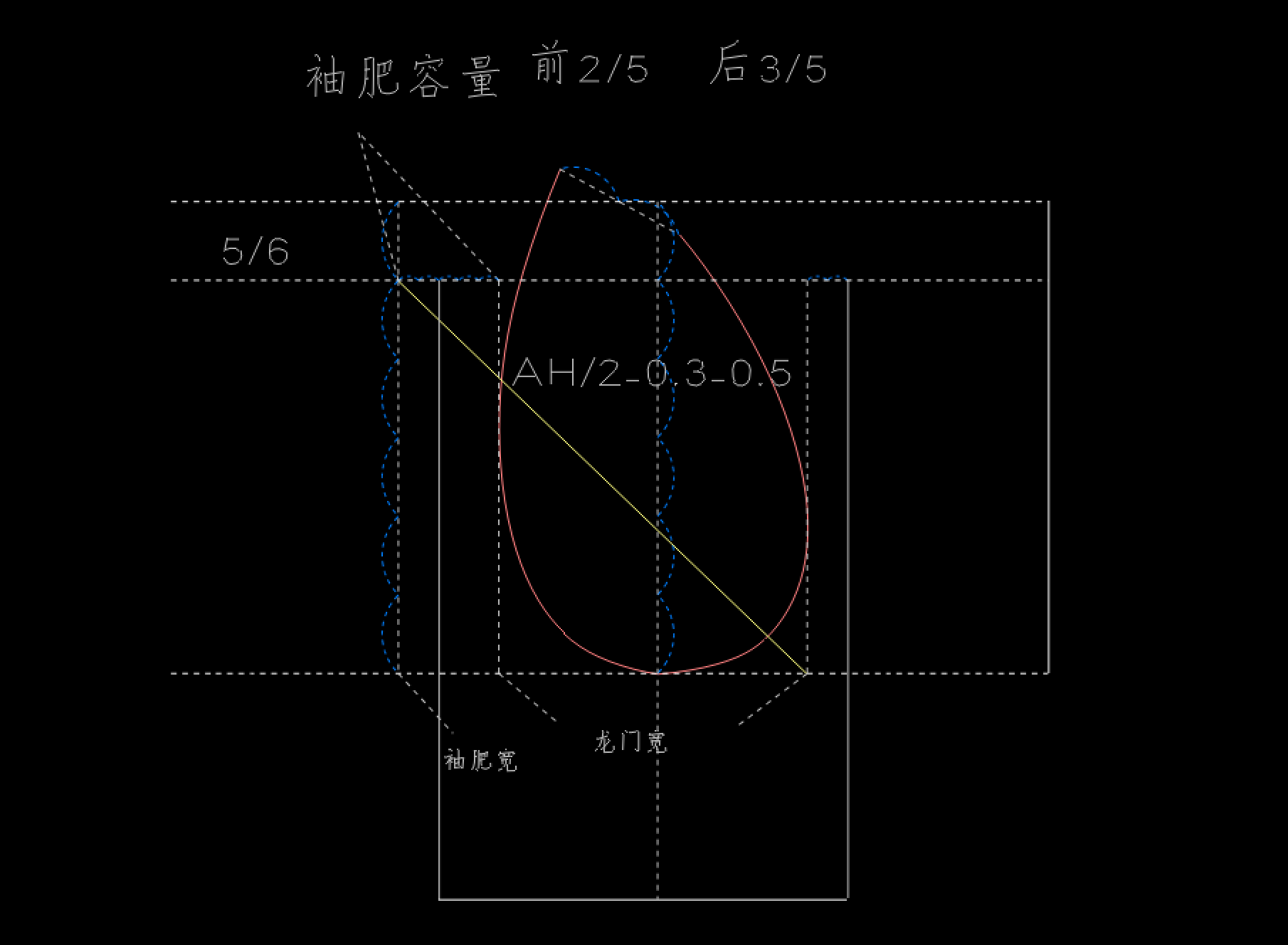

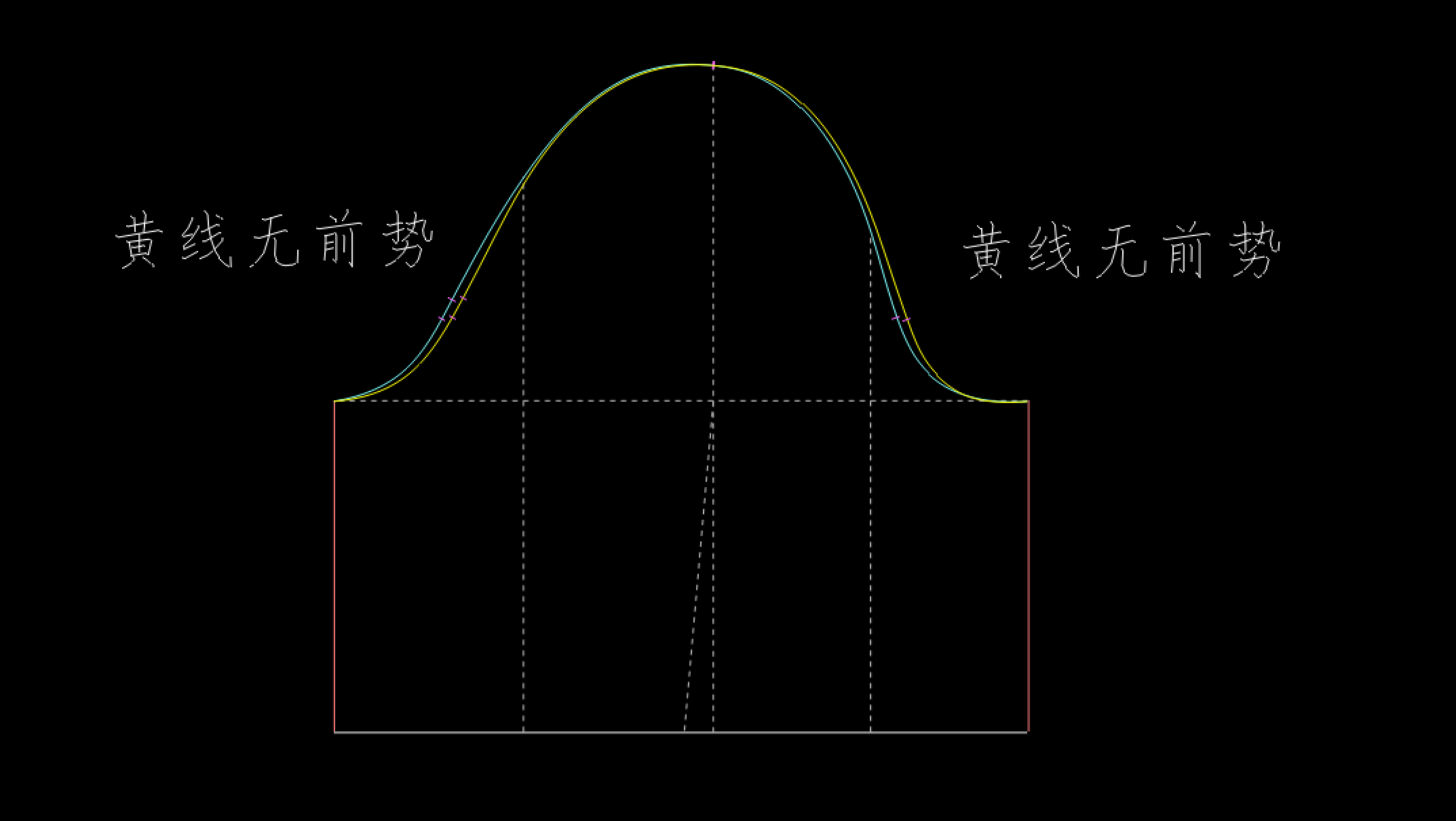

二、方眼配袖

1、根据摆放好的袖笼弧线,做出龙门宽

2、定好袖山高,示例以5/6平均袖笼深的贴体袖为例

2、AH/2-0.3-0.5,画出黄色线条

3、袖肥容量,前2/5,后3/5

4、袖笼线按前后中对称,1/3做辅助线,画出袖笼弧线

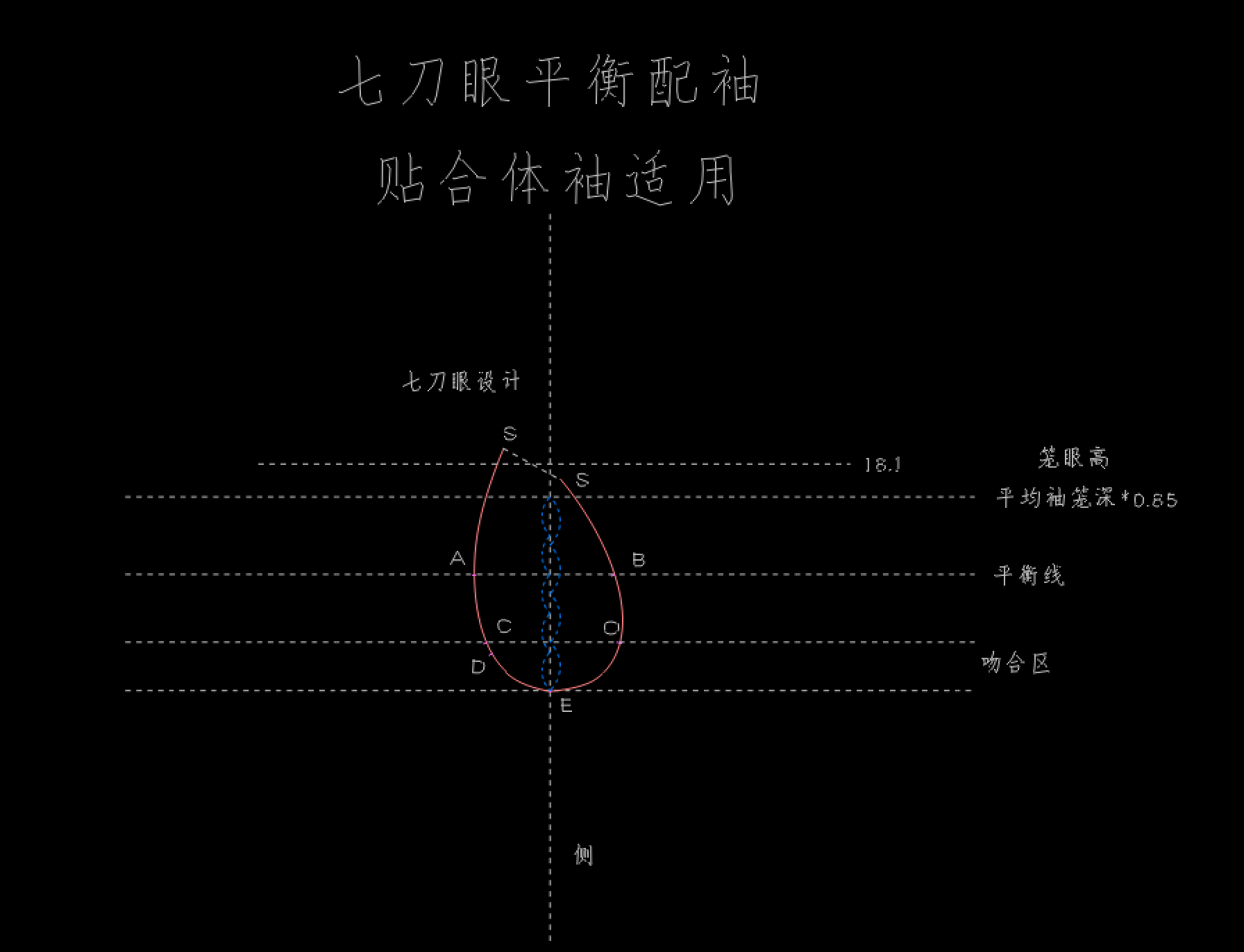

三、七刀眼平衡配袖

七刀眼只适合配贴合体袖子

该方案适合对格对条等方案

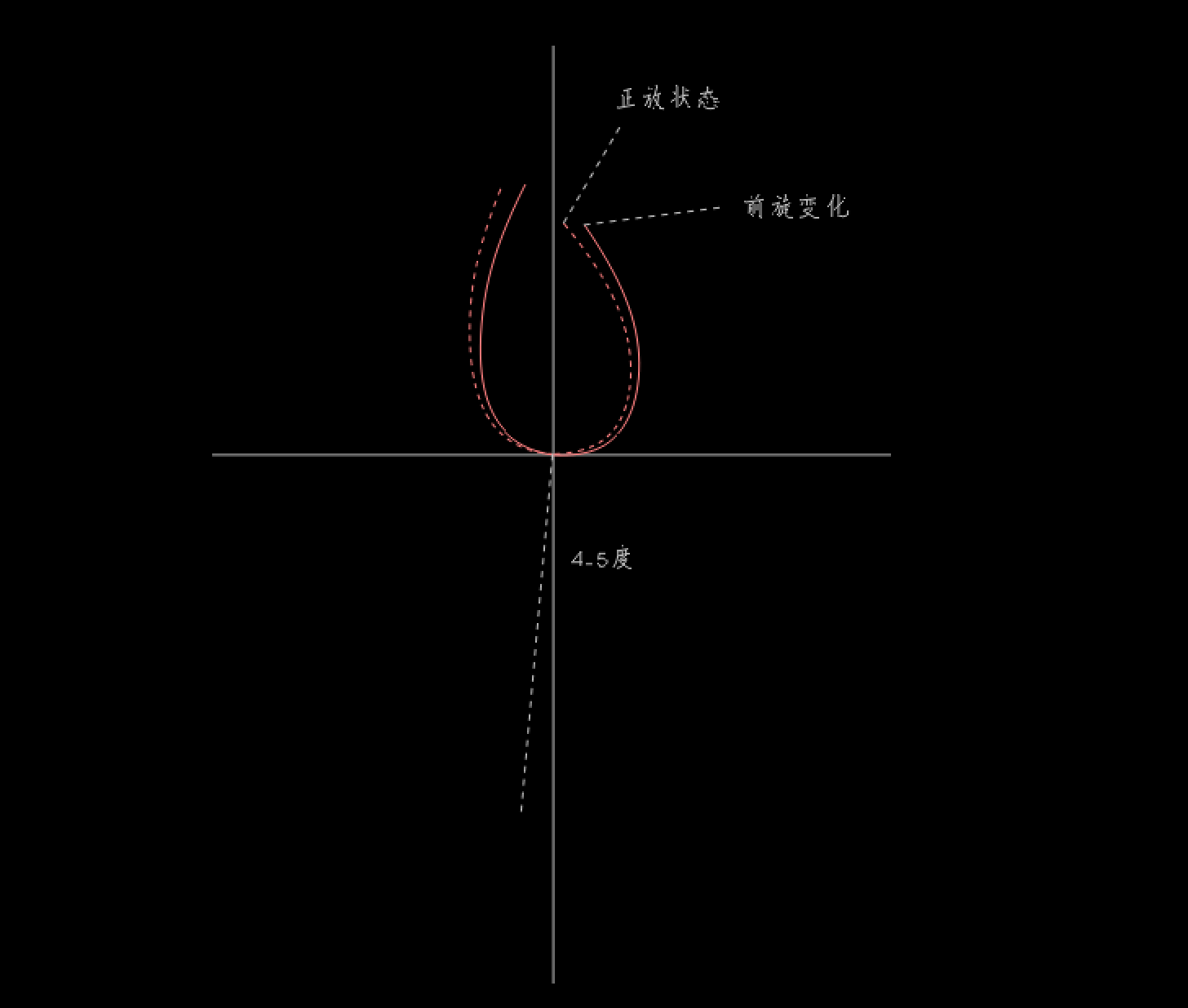

袖笼旋转与整体前势

前势角度一般在0-7度之间,建议4-5度即可

此时袖笼整体前势形成

有前势的袖子定平均袖笼深的时候还是连接原来的袖笼弧线做即可

袖山弧线画法参考上面三角配袖去画即可

产生前势的原因

后袖山弧线相切点变高,后袖山底至袖中多量,前袖山弧线相切点变低,前袖山底至前袖中少量,袖山摆正的时候袖子自然会产生前势

1、前袖山底吻合区与无前势相比内收了部分量(0.3-0.5)

2、后袖山底吻合区与无前势比较外胖的部分量(0.2-0.4)

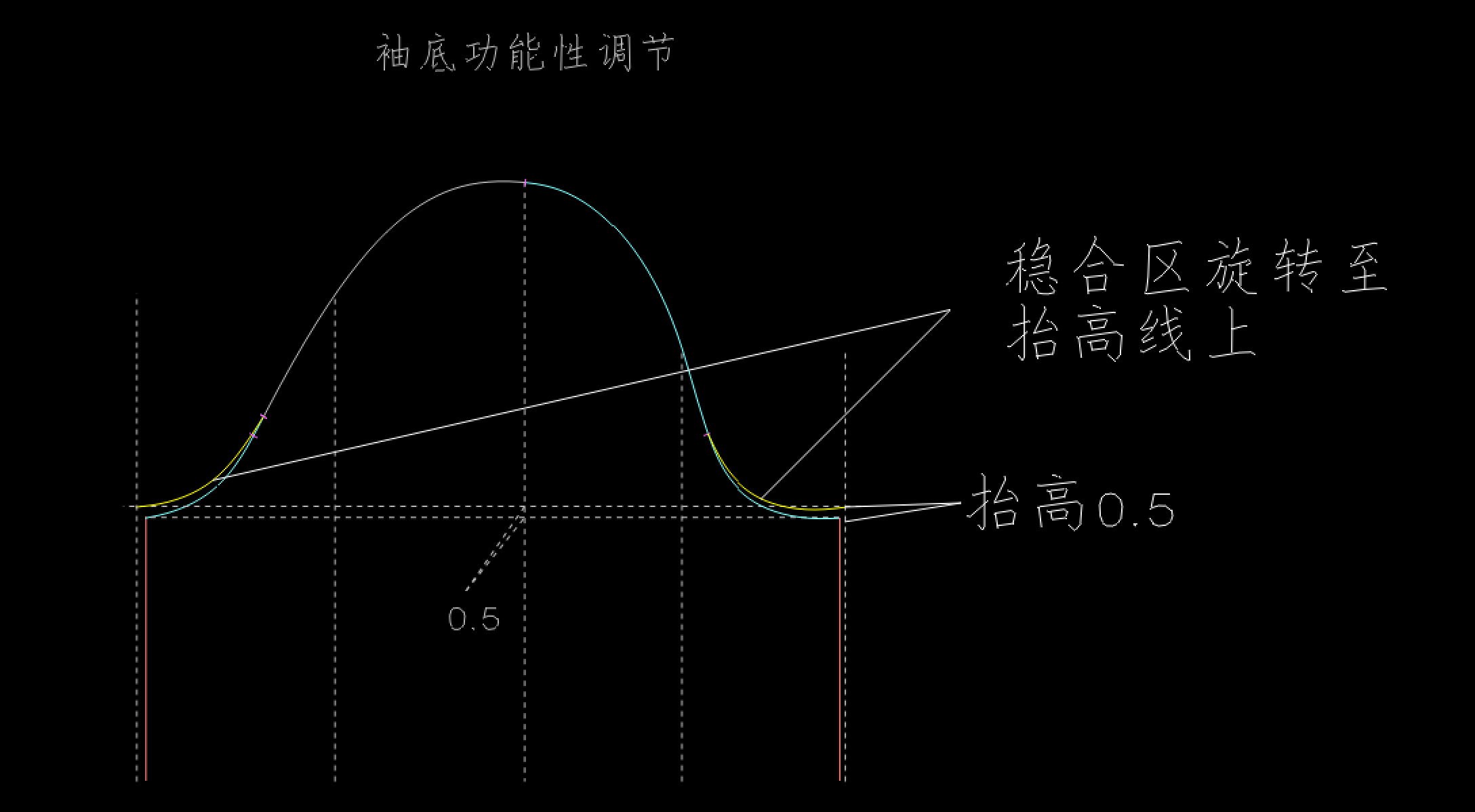

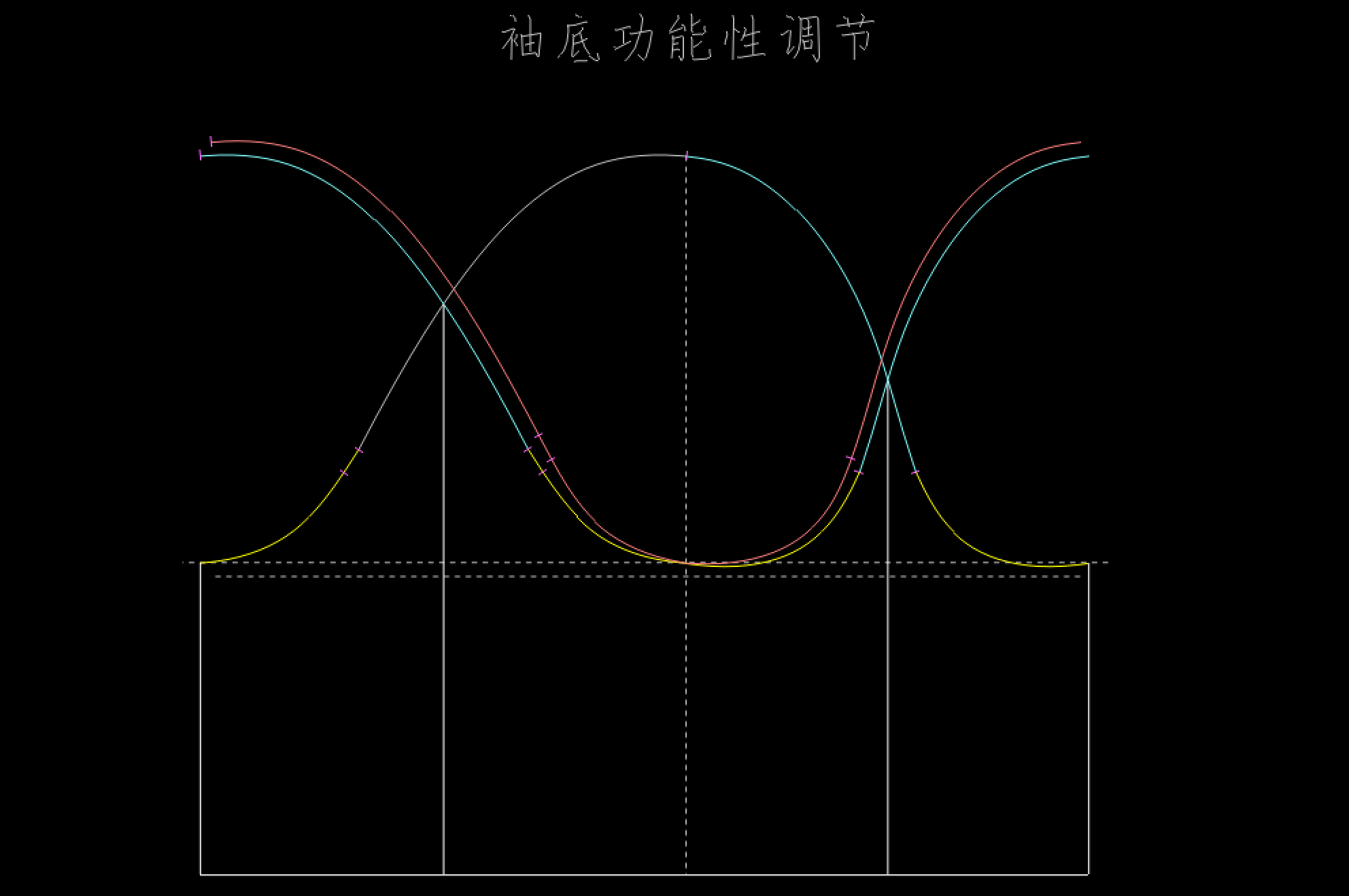

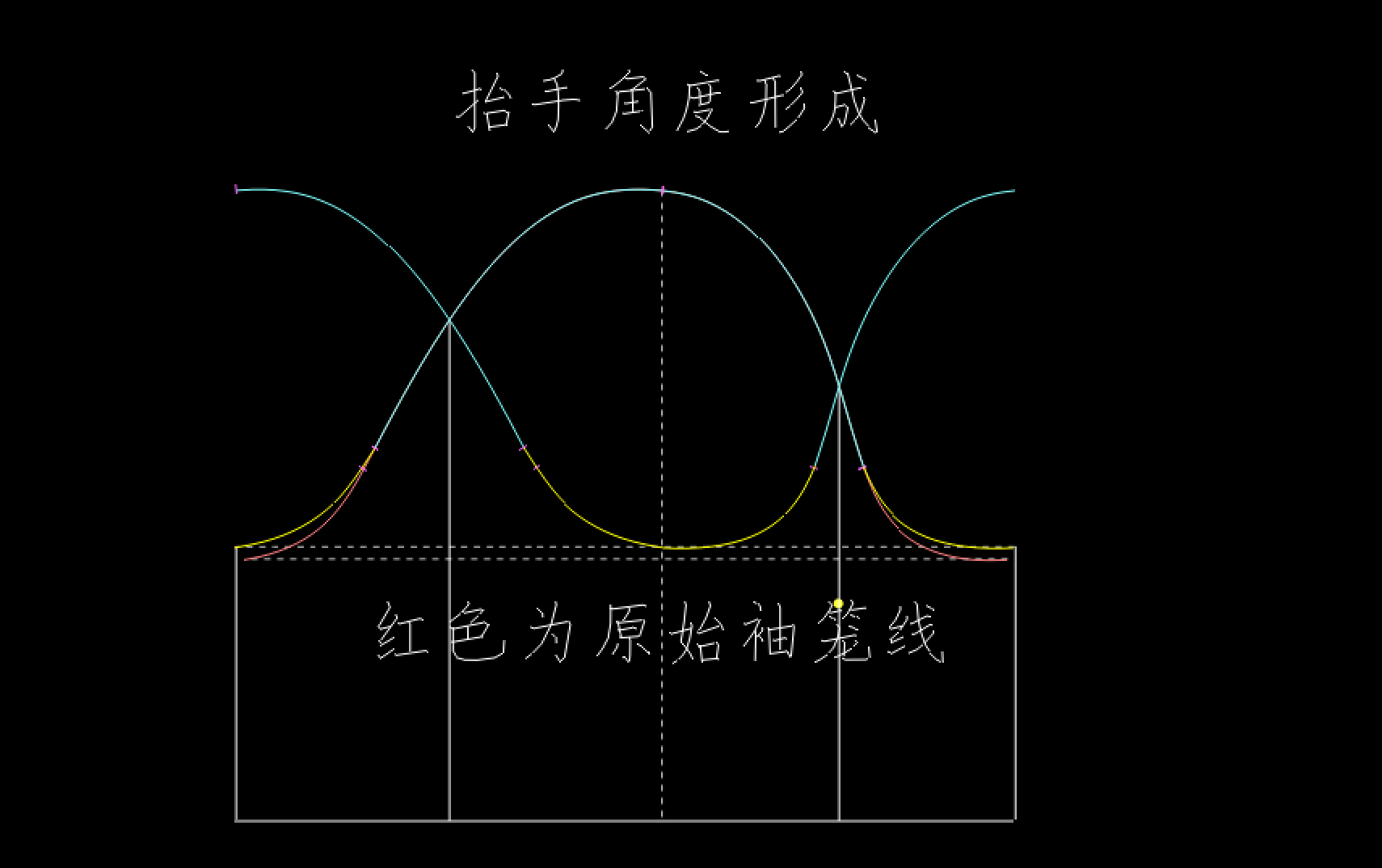

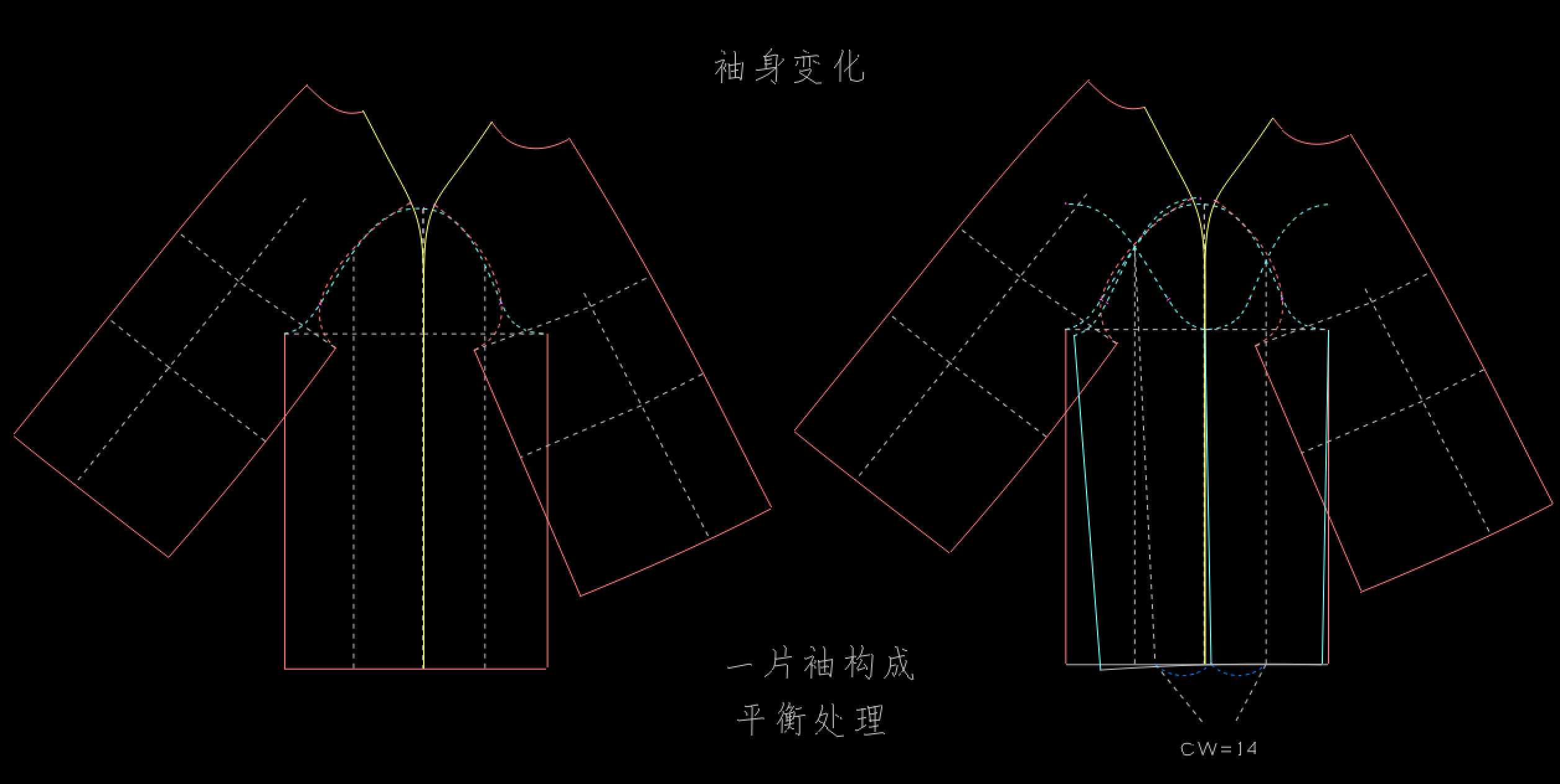

袖山抬手角度与袖底活动功能调节(只有贴体袖子会做此处理)

1、袖底活动功能调节

袖底线上抬0.5,然后旋转稳合区底部至上台后的袖底线

此时袖肥加宽,需要重新找到前袖中和后袖中,然后将原始袖笼放置袖中位置,可以看到袖山线对称线与袖笼线产生空开

此时需调节新袖山线与原袖笼弧线成渐离状态,根据前后中线对称后形成新袖山即为袖底功能调整后的袖子,本质是袖底处加了量,并且袖肥增大,所以袖底处会产生余量

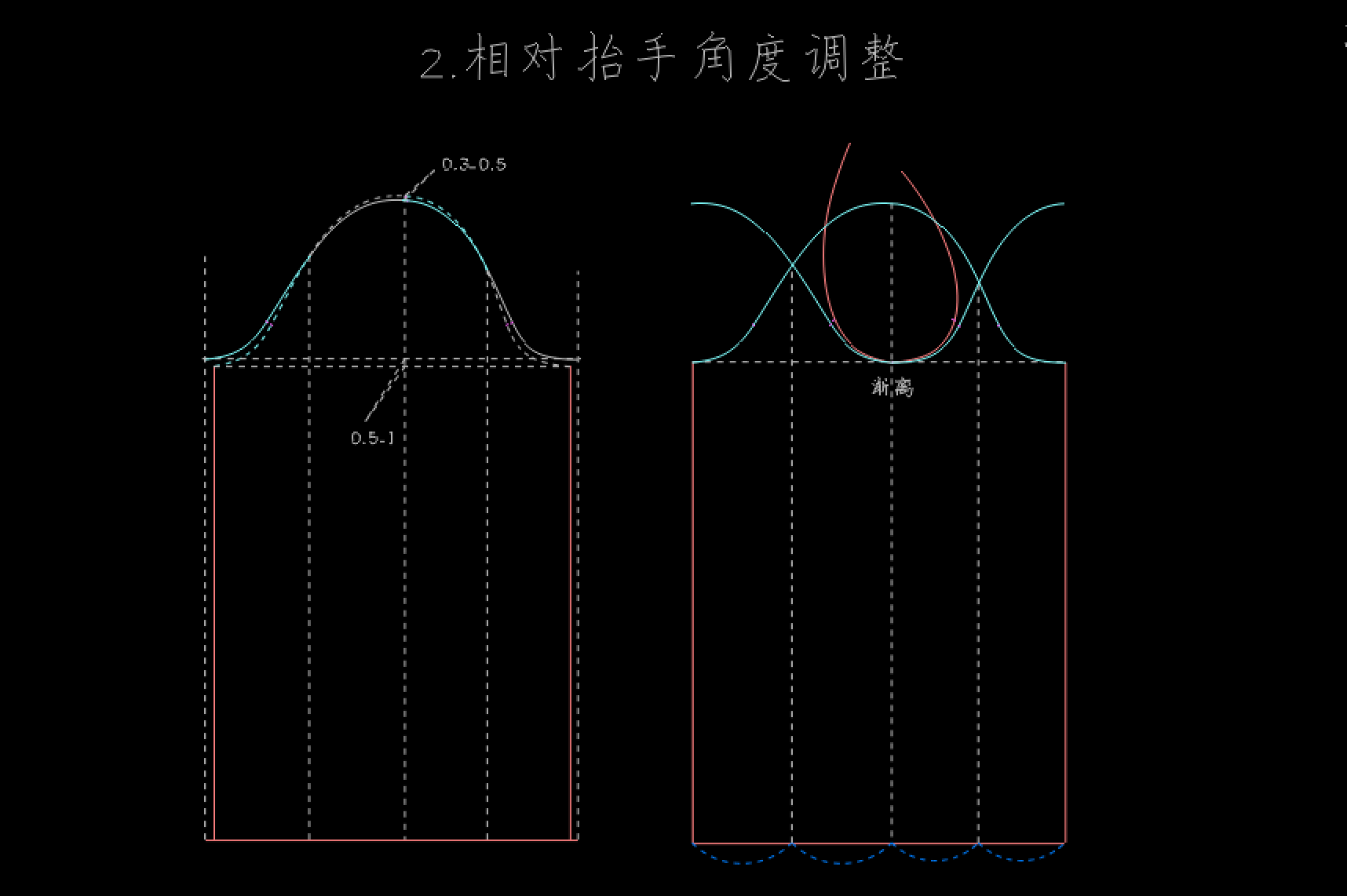

2、抬手角度调节

1、前中后中处将袖山打断,袖底上台0.5-1

2、前后袖山袖底处根据前后中线对称,然后将袖山底抬高到新袖底线(与前面袖底功能处理一致)

3、袖山高降低0.3-0.5,然后上半部分袖山弧线旋转到降低后的袖山顶,此时袖山弧线会在袖山处重叠一部分,相当于袖山降低,袖笼变短,此时即产生了抬手角度

4、根据原始袖笼线再去修顺袖山弧线,产生渐离状态

抬手角度的两个步骤,袖底功能性调节,降低袖山高

如果只是降低袖山高,袖底处还是吻合处理,会导致袖山的量不够,上好袖子后袖山头处会产生斜柳

3、抬手角度直接配袖

1、袖山高可以通过5/6的平均袖笼深直接降低0.5-1的位置确定

2、原始袖笼前后分别旋转4-5度,然后在根据前后袖中对称,然后正常按三角配袖法直接配袖即可,最后根据原始袖笼调节渐离状态,完成袖山弧线

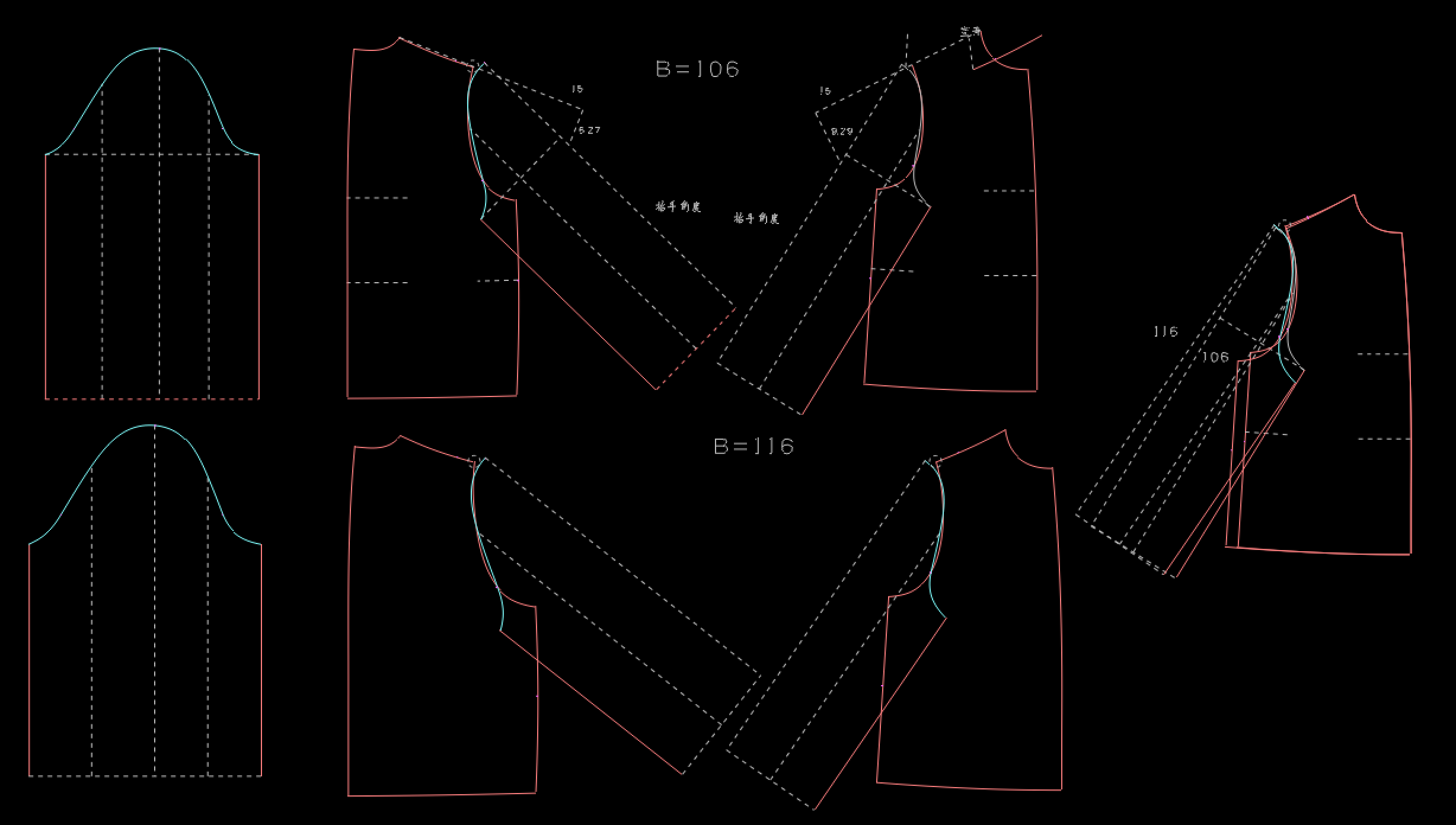

袖身基本形态以及袖身分割构成

基本形态

1、前倾形态–前势

2、弯曲形态–弯势

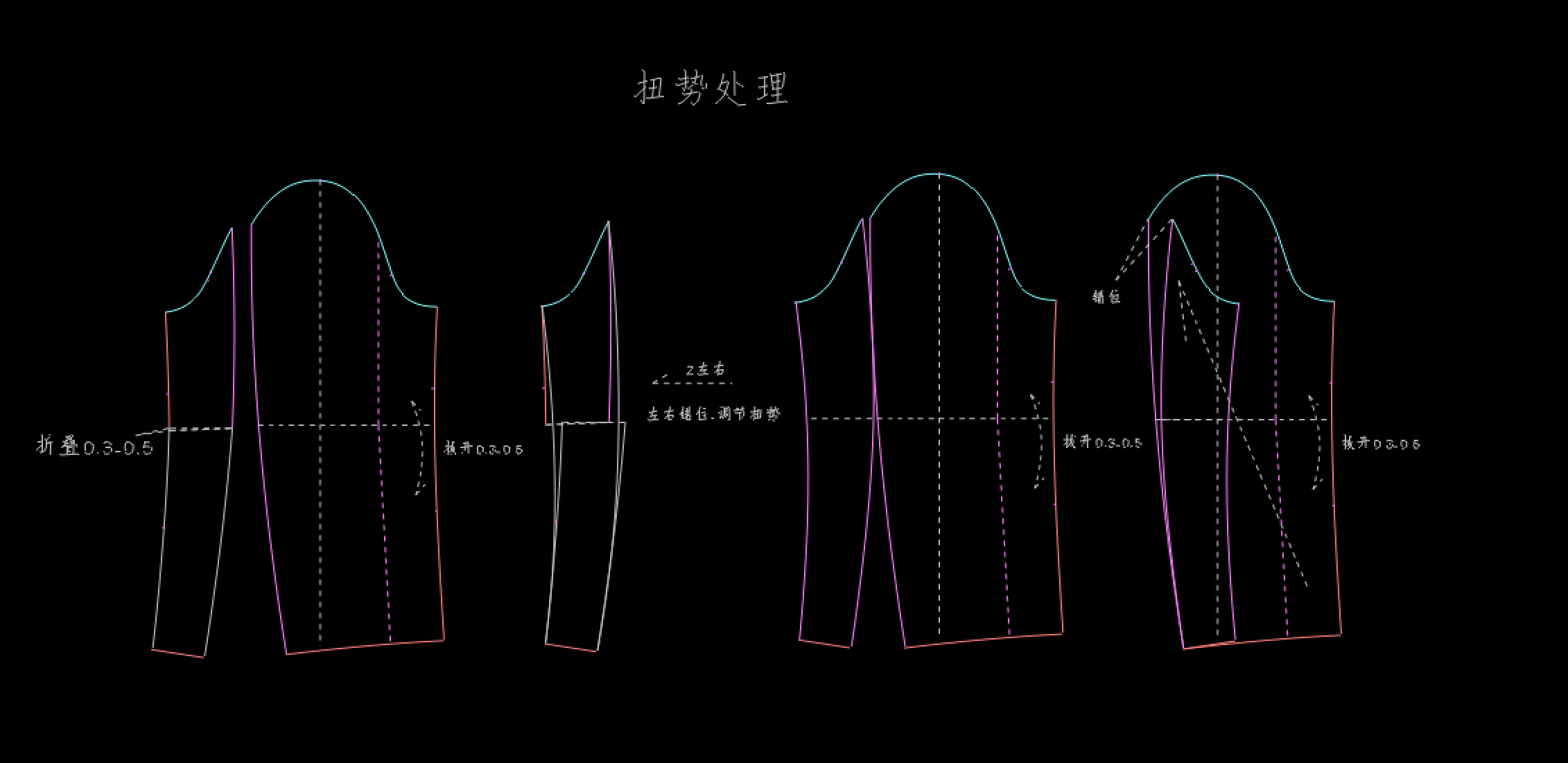

3、内旋形态–纽势

4、弯折形态–扣式

分割构成

1、一片袖

2、两片袖

3、多片袖

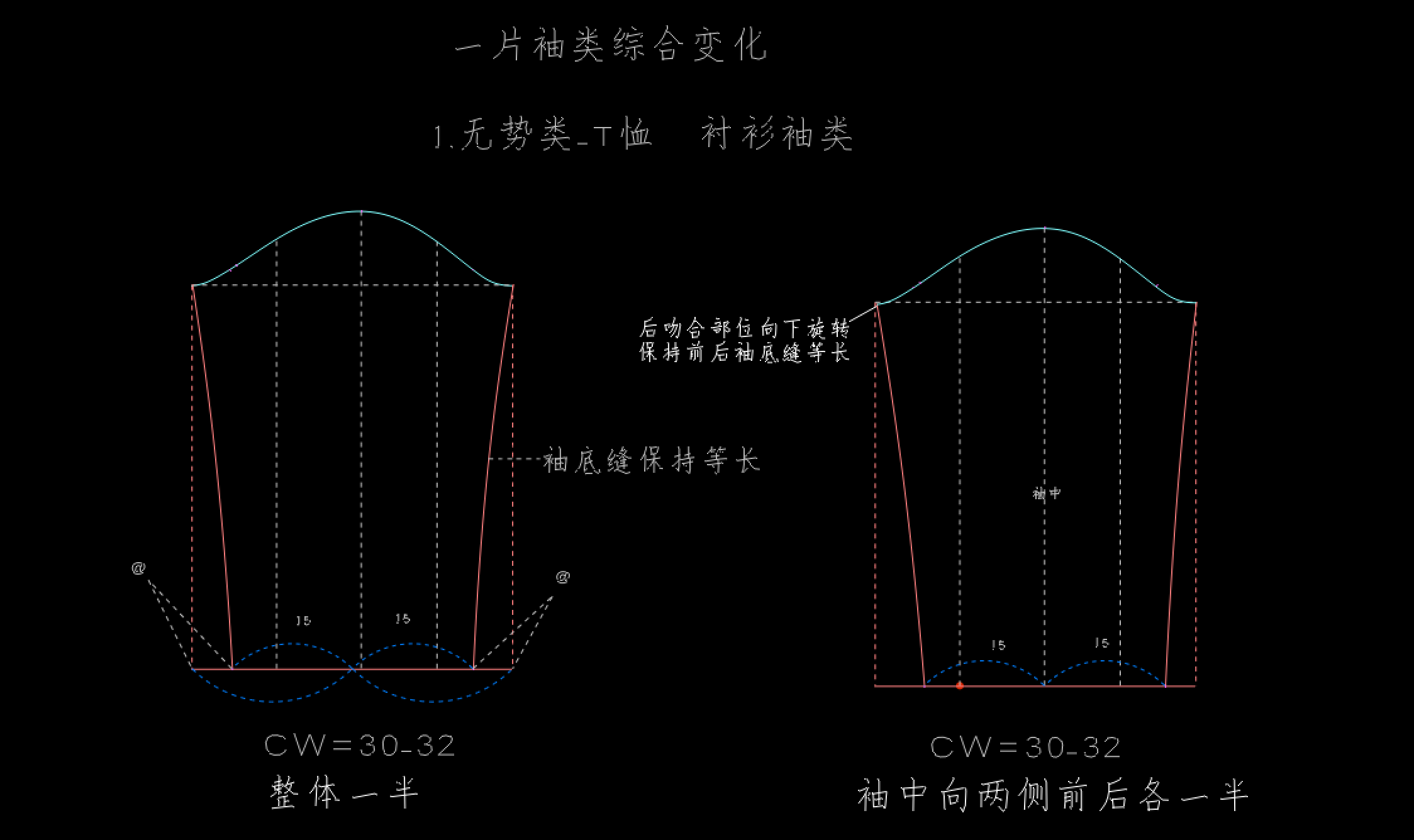

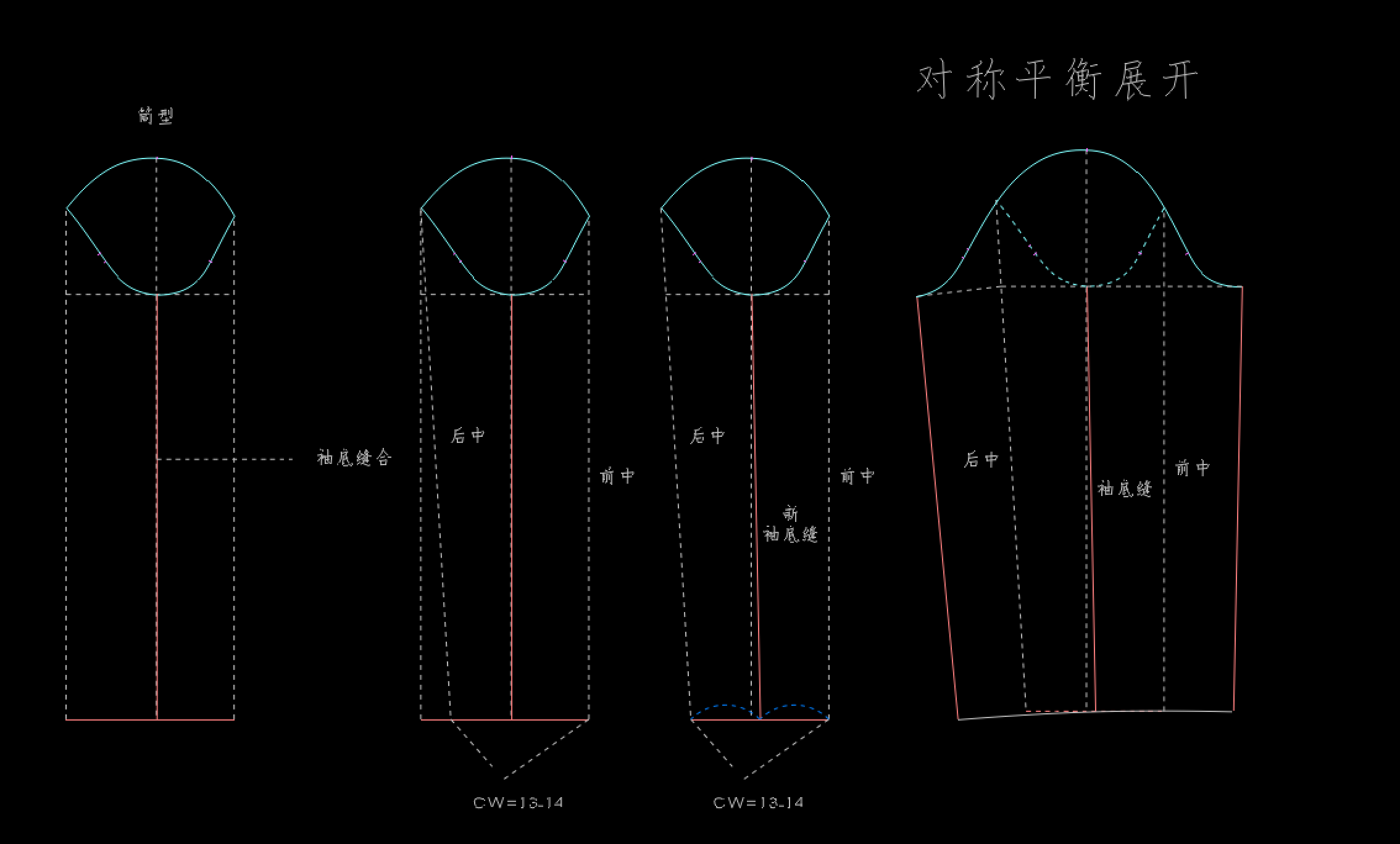

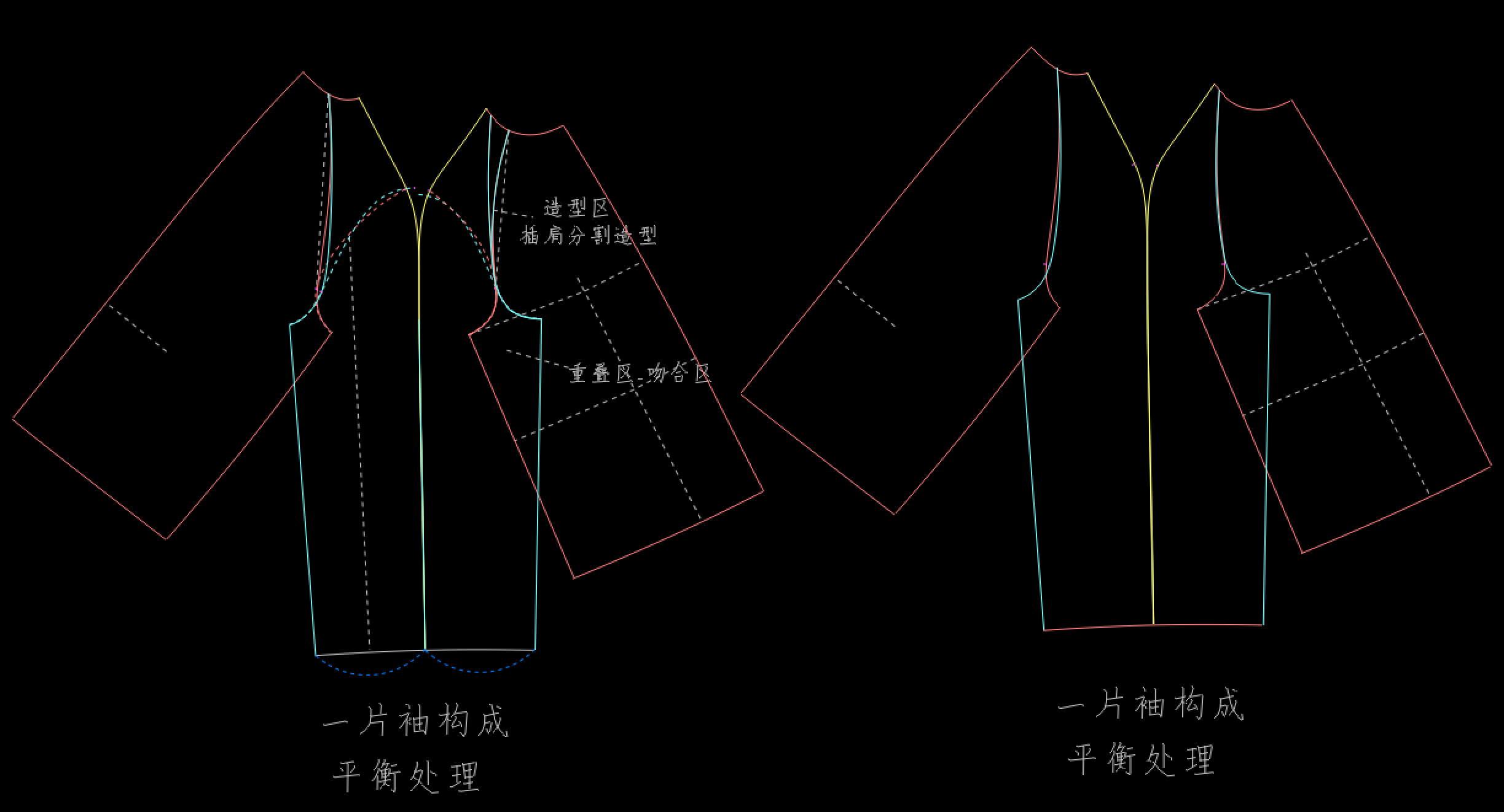

一片袖构成

长袖类

1、无势类–T恤,衬衫袖类

2、有前势变化–旗袍、连衣裙等

平衡类

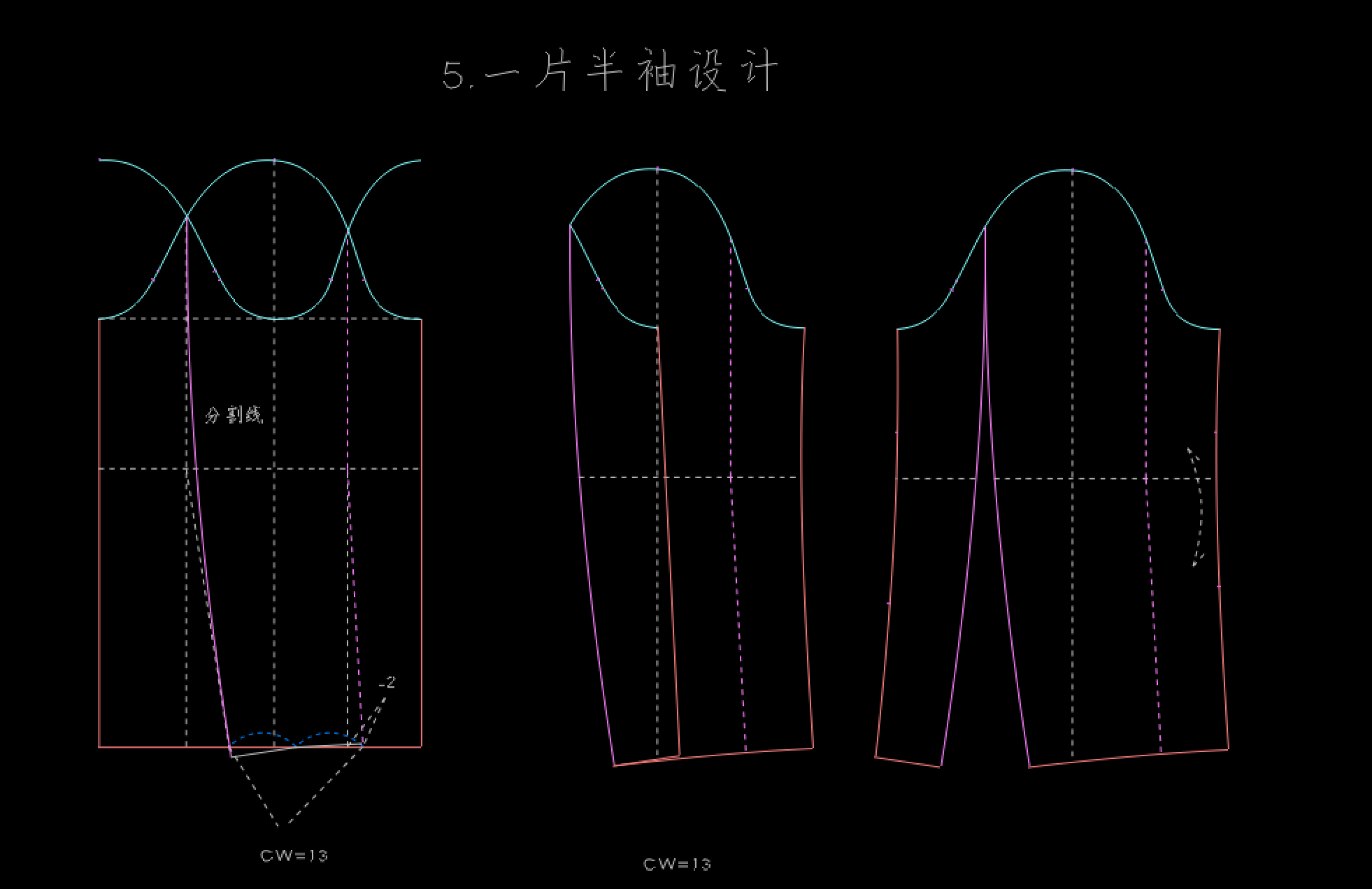

1、袖口处向后量13-14的袖口长度

2、形成新的后中线

3、袖笼底连接袖口一半,形成新袖底缝

4、前后分别与前中后中对称展开,形成平衡一片袖

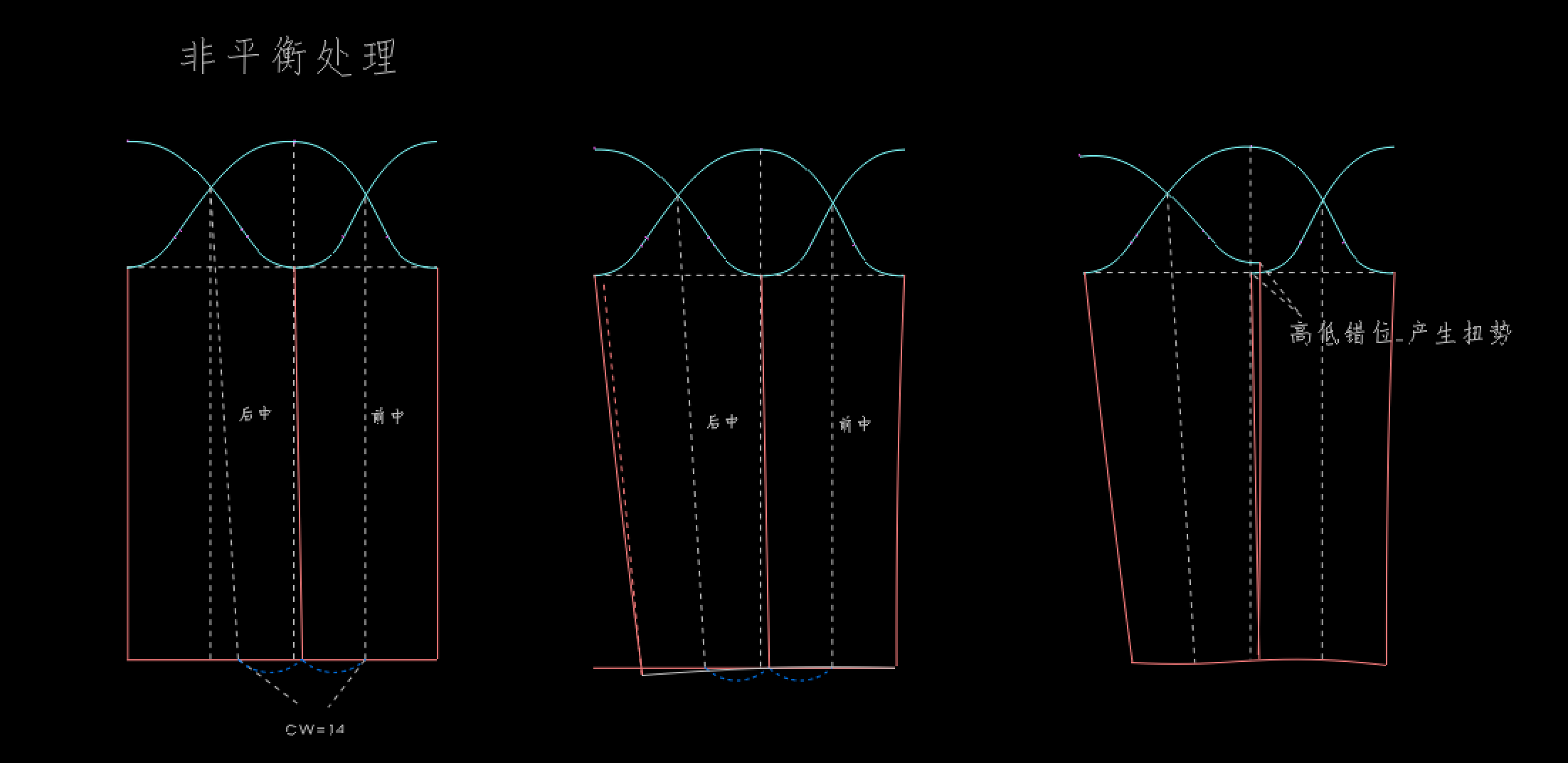

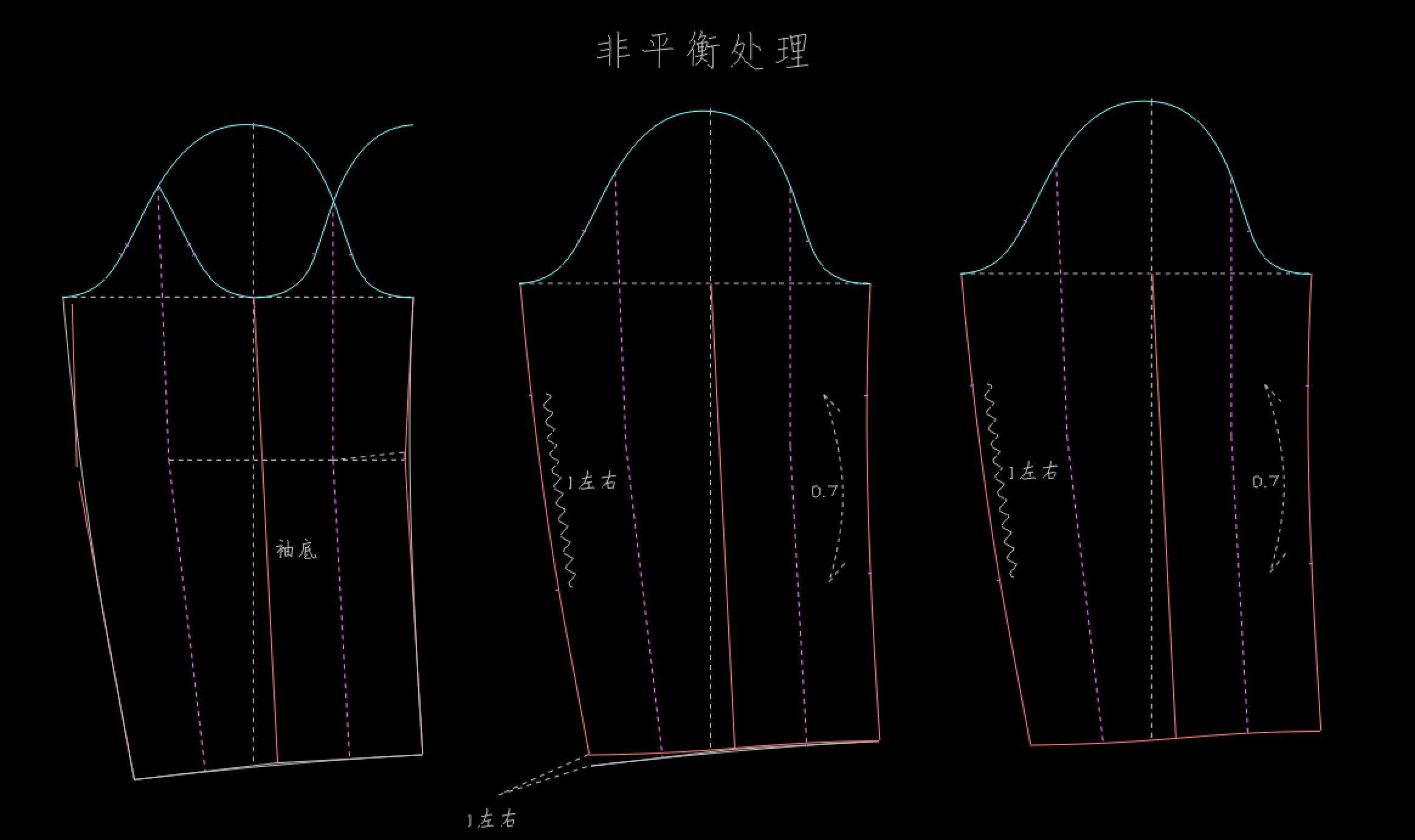

非平衡类

1、袖底缝,后中线的确认与平衡类一致

2、袖中线与后中对称,但袖山不动,还使用原始袖山

3、此时后袖底缝的长度会变长,可适当调短,袖口处可进行S型处理

4、非平衡一片袖会产生纽势的形成

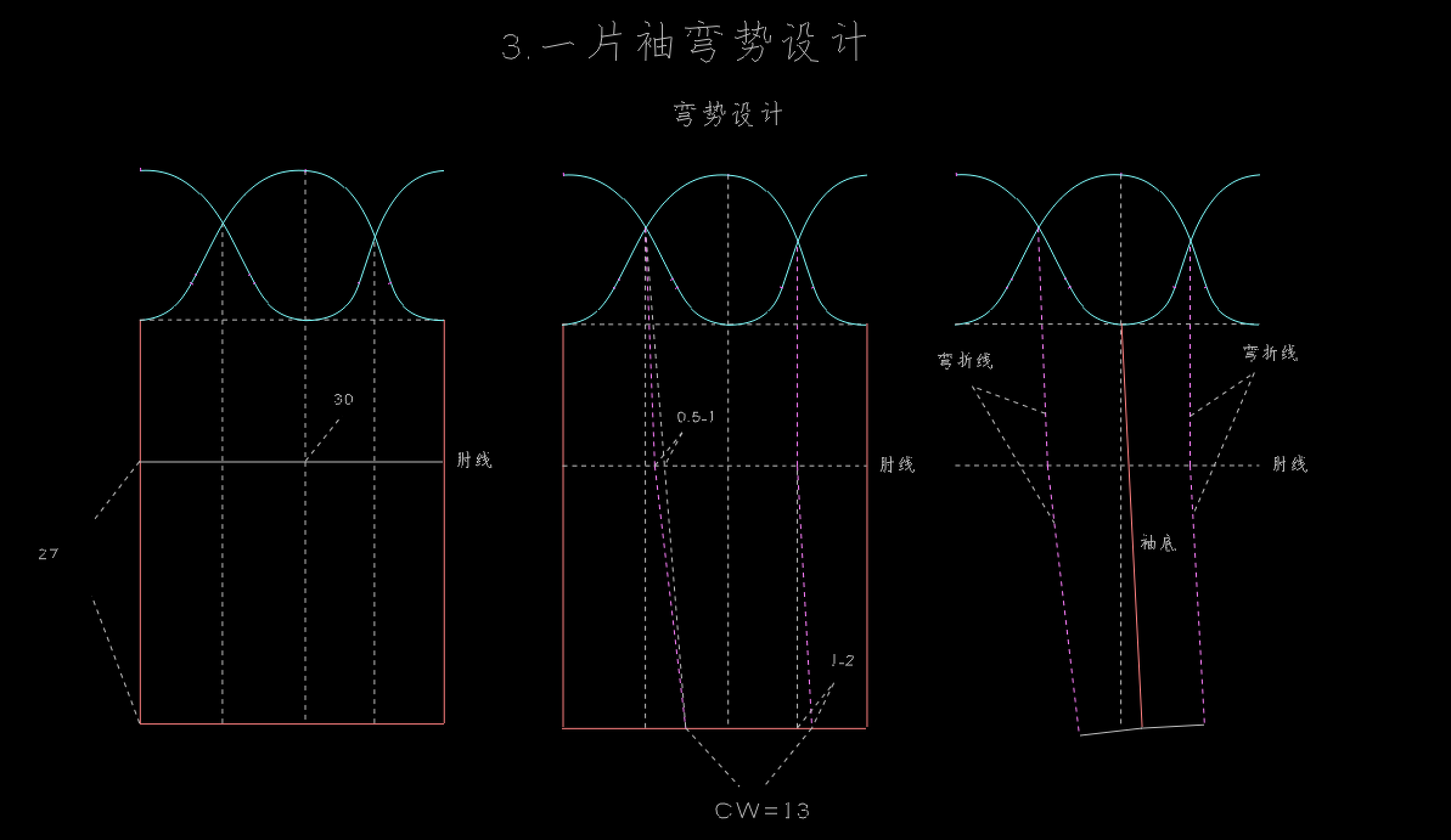

3、弯势类变化

1、袖山向下30-33左右,定位到袖肘线

2、前袖口向前偏移1-2,连接到前袖肘线

3、前袖口向后取13-14,连接到后袖山与袖笼线交点

4、与肘线交点处向后0.5-1,画出后袖弯折线

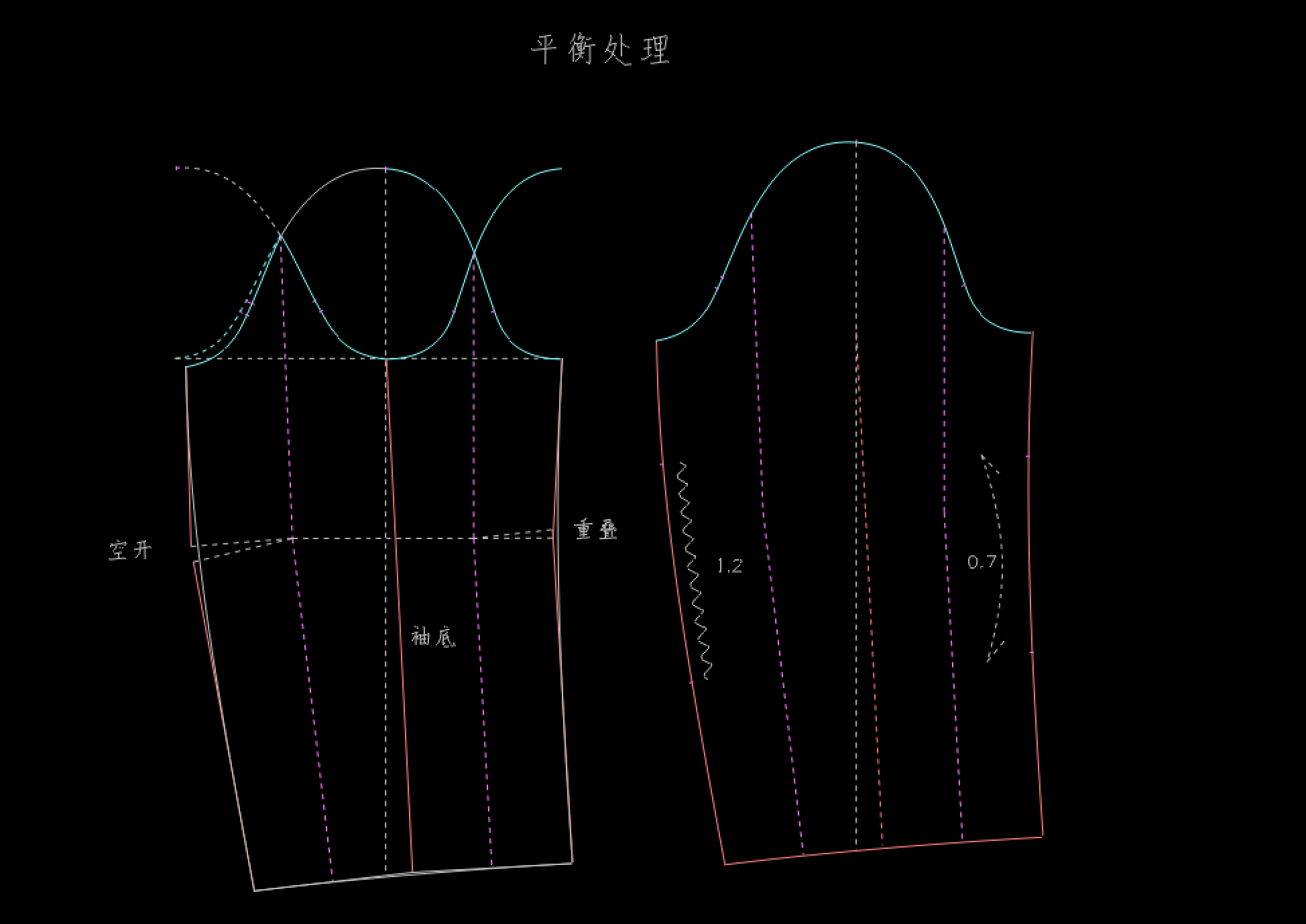

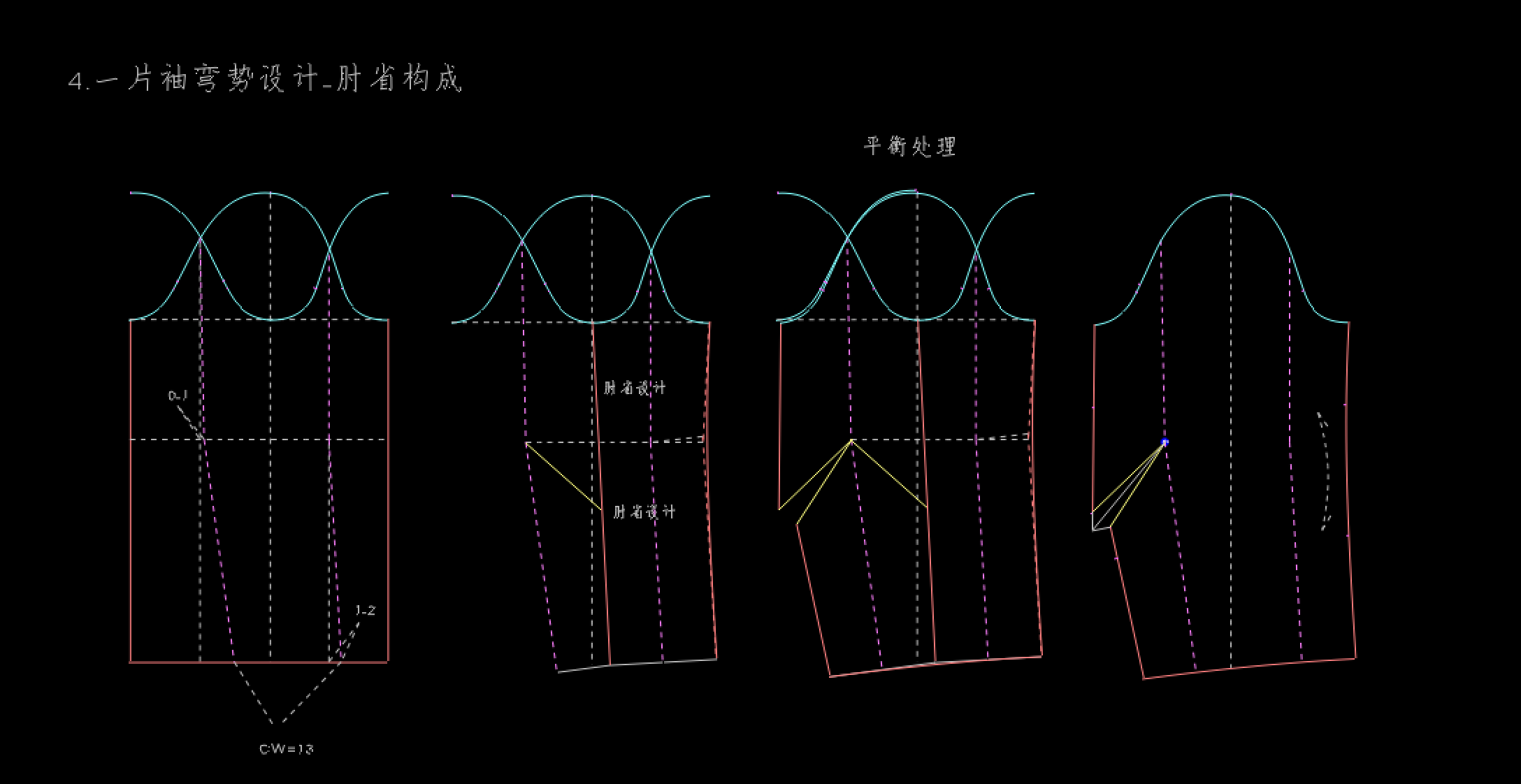

平衡处理

非平衡处理-袖山不变,后袖底缝加长

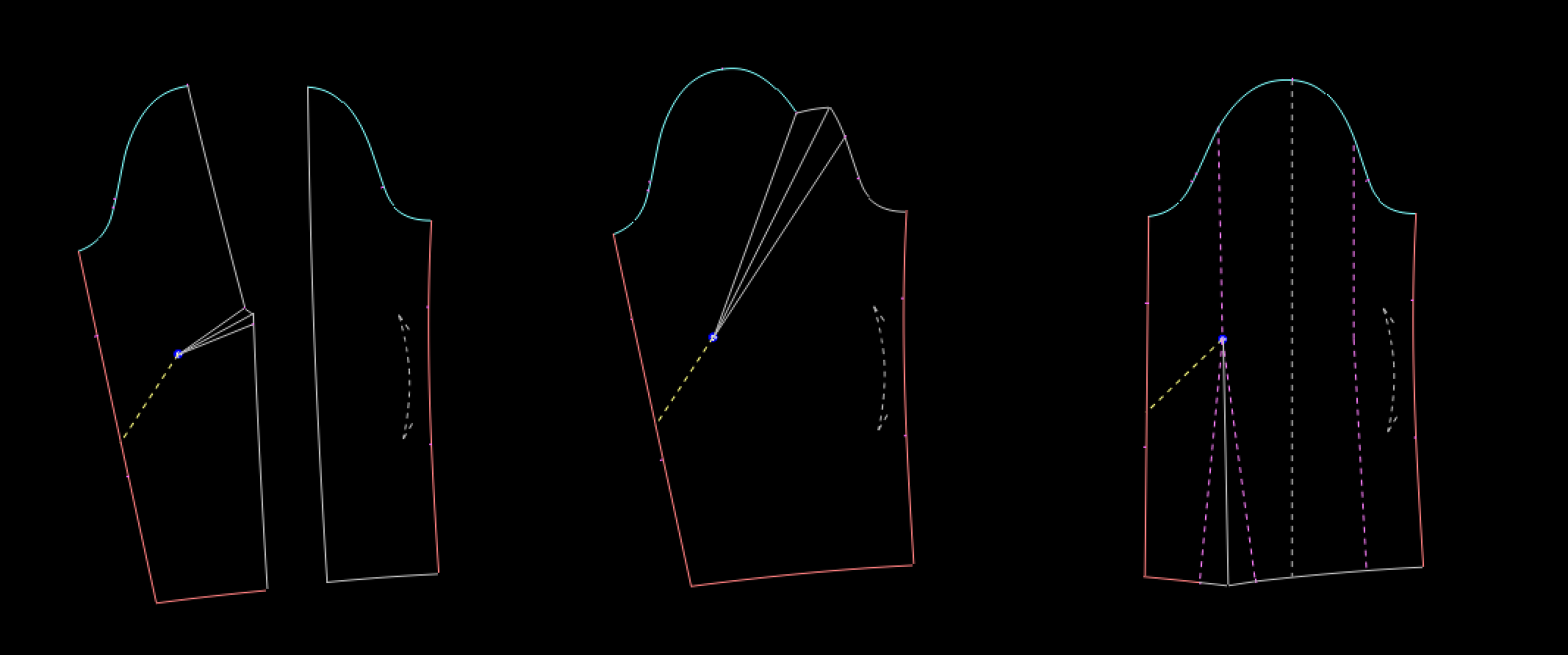

4、一片袖肘省构成

肘省可以进行分散转移到其他位置,如袖山,袖口处等

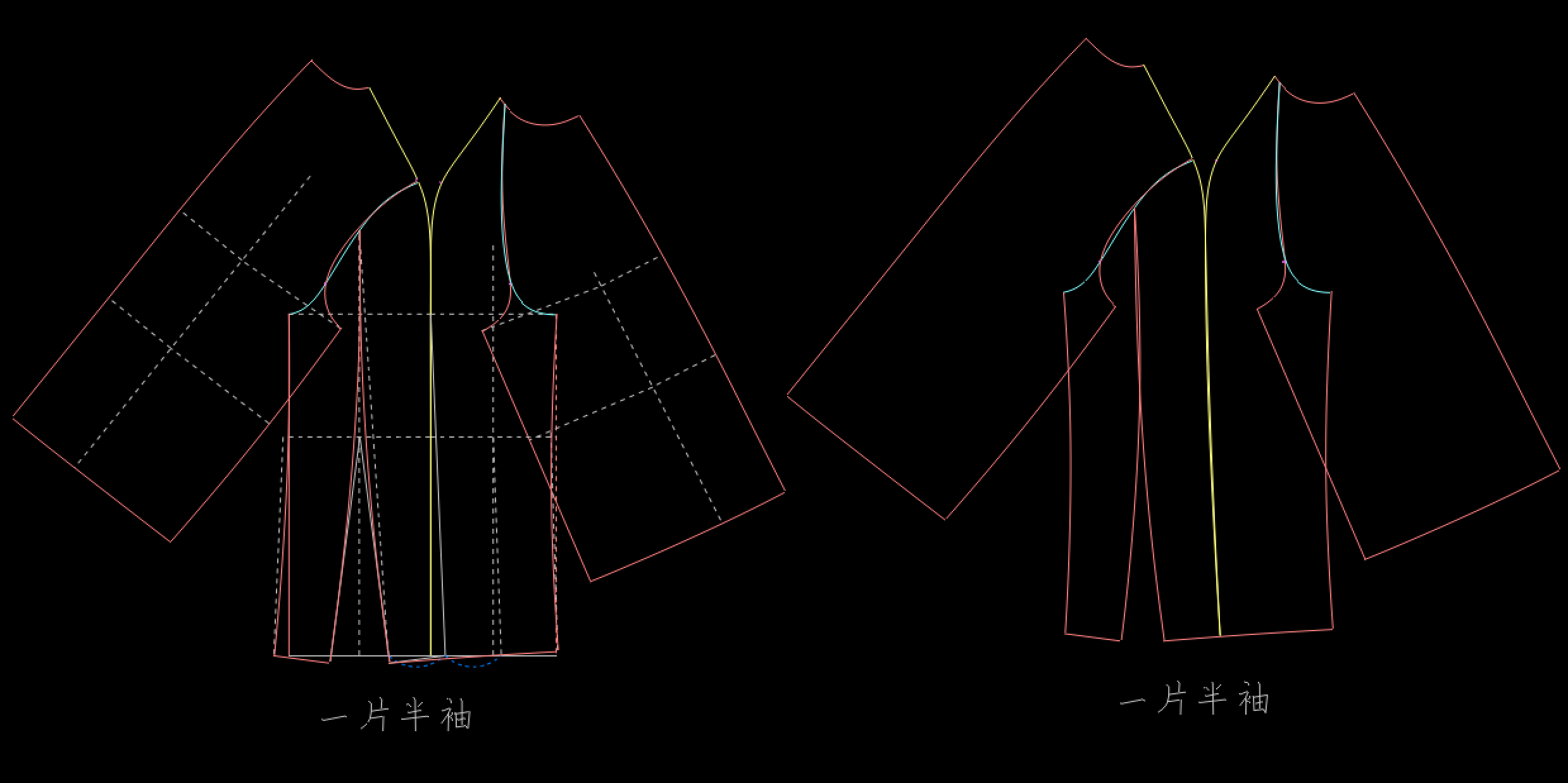

5、一片半袖构成

一片半袖的纽势处理

短袖类

短袖无态势变化

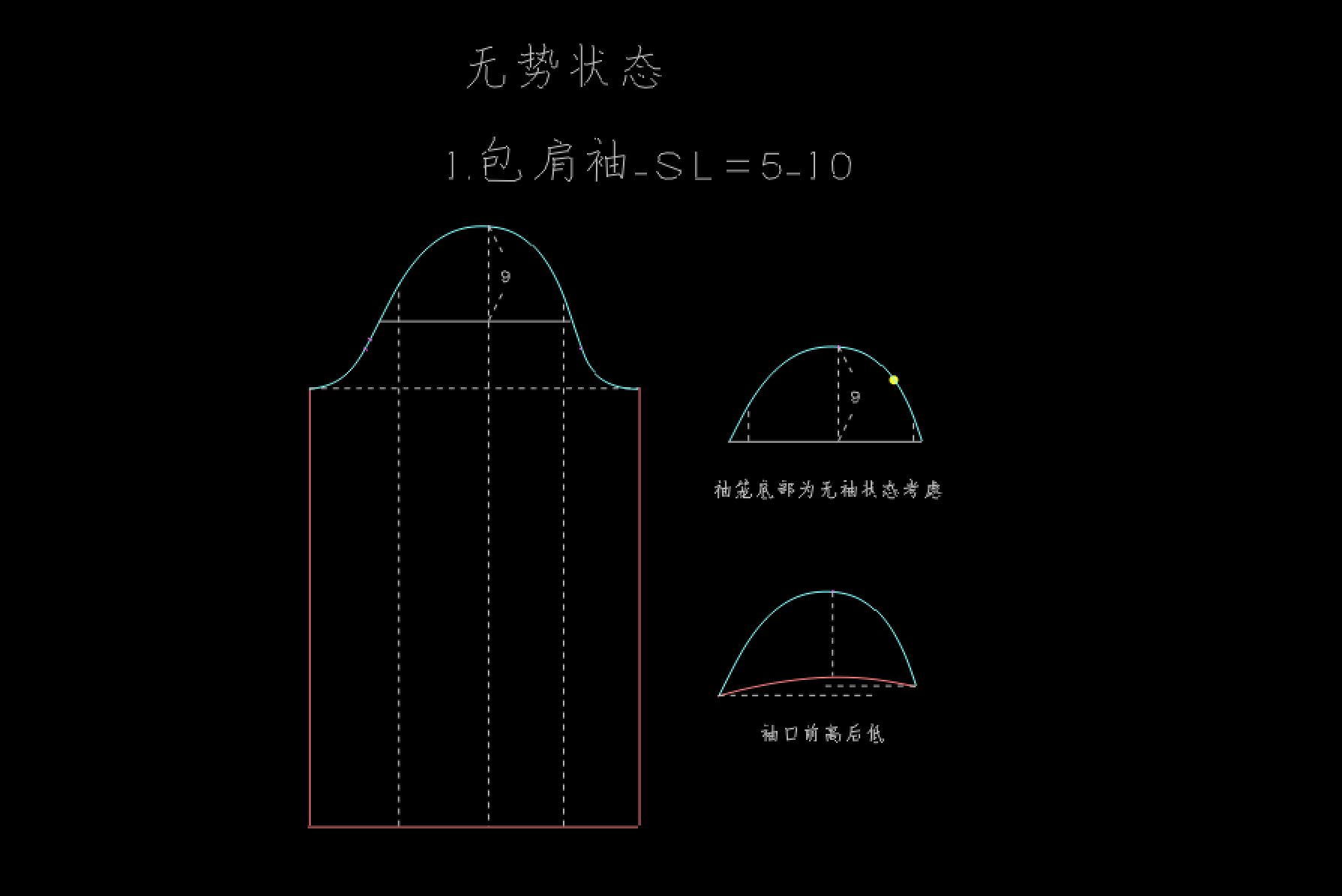

1、包肩袖-SL=5-10

袖口处一般会处理成前高后低形态

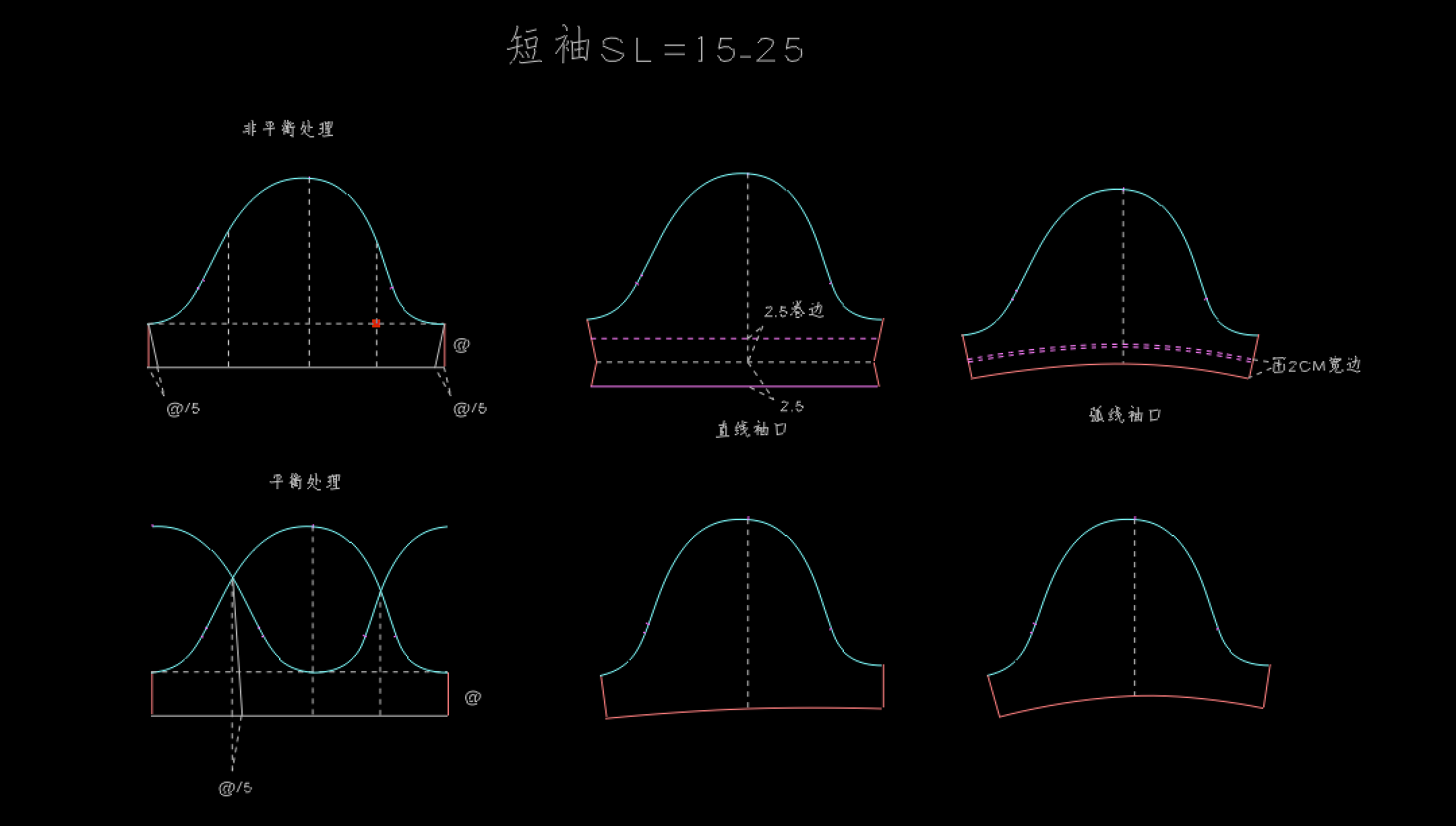

2、短袖-SL=15-25

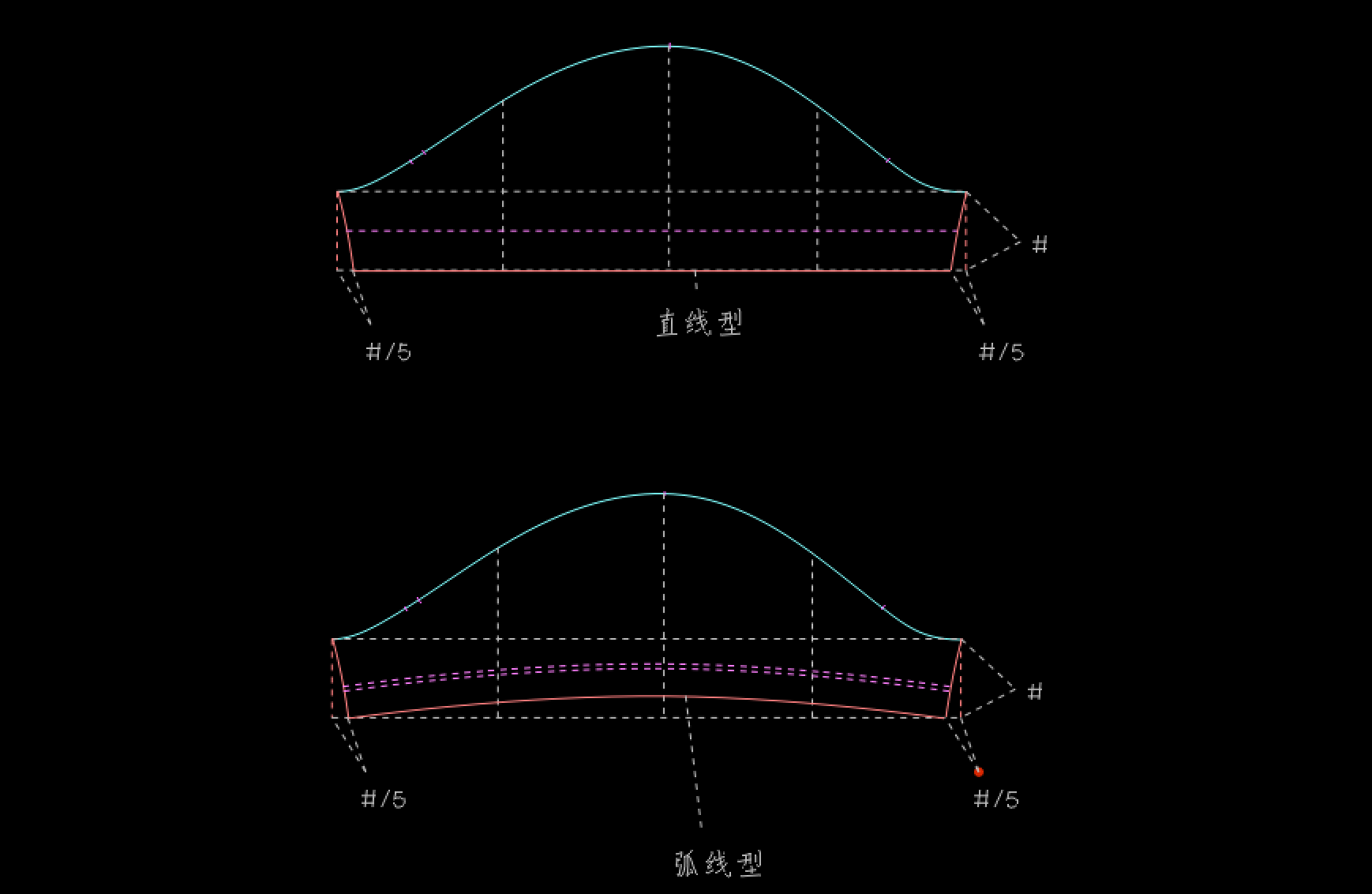

袖口处分为直线和弧线,衬衫类尽量做直,方便卷边工艺,T恤类有弹性面料可以做成曲线

平衡与非平衡处理

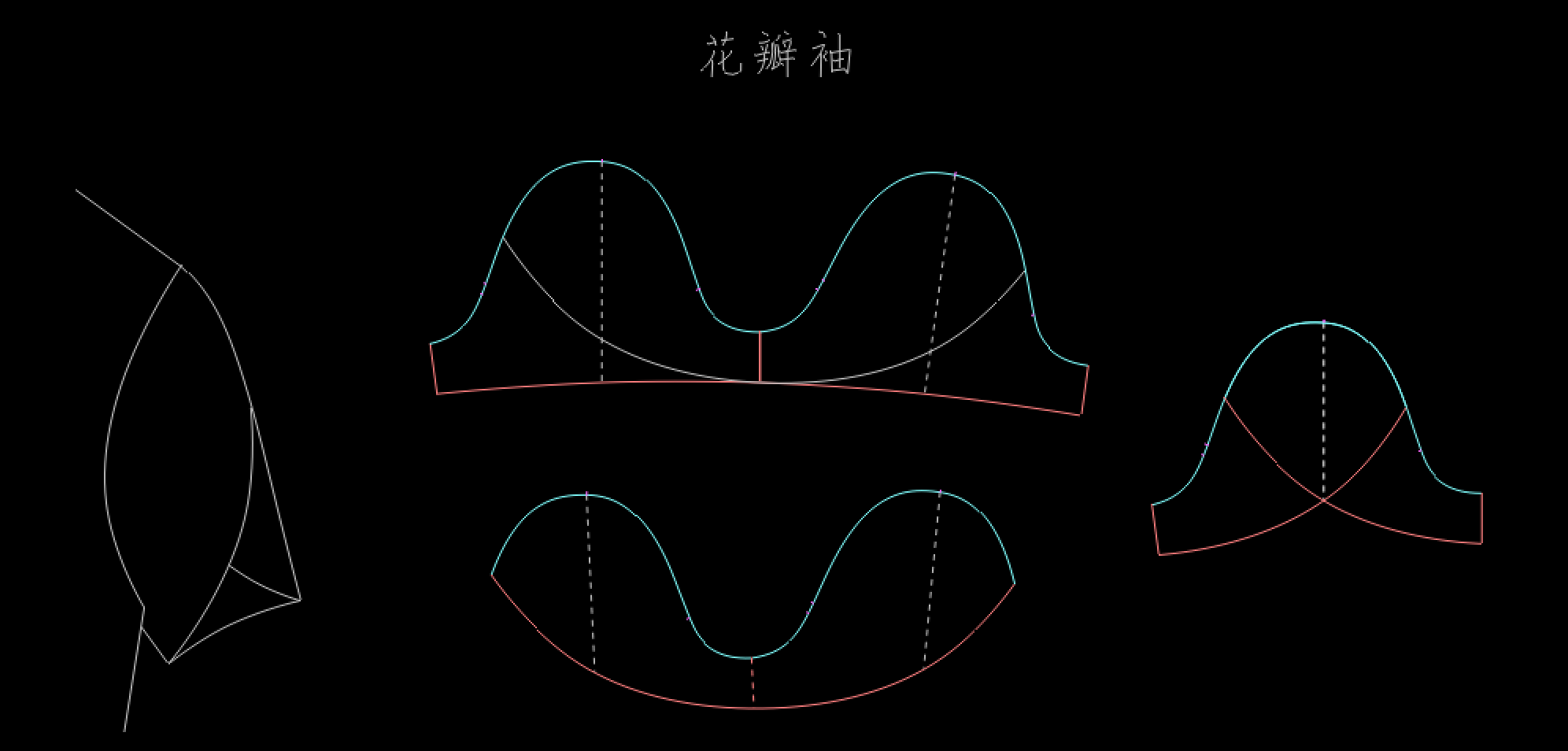

特殊花苞袖构成

两片袖构成

袖子的前势有两部分组成:整体前势(袖山头旋转处理)、袖口前势

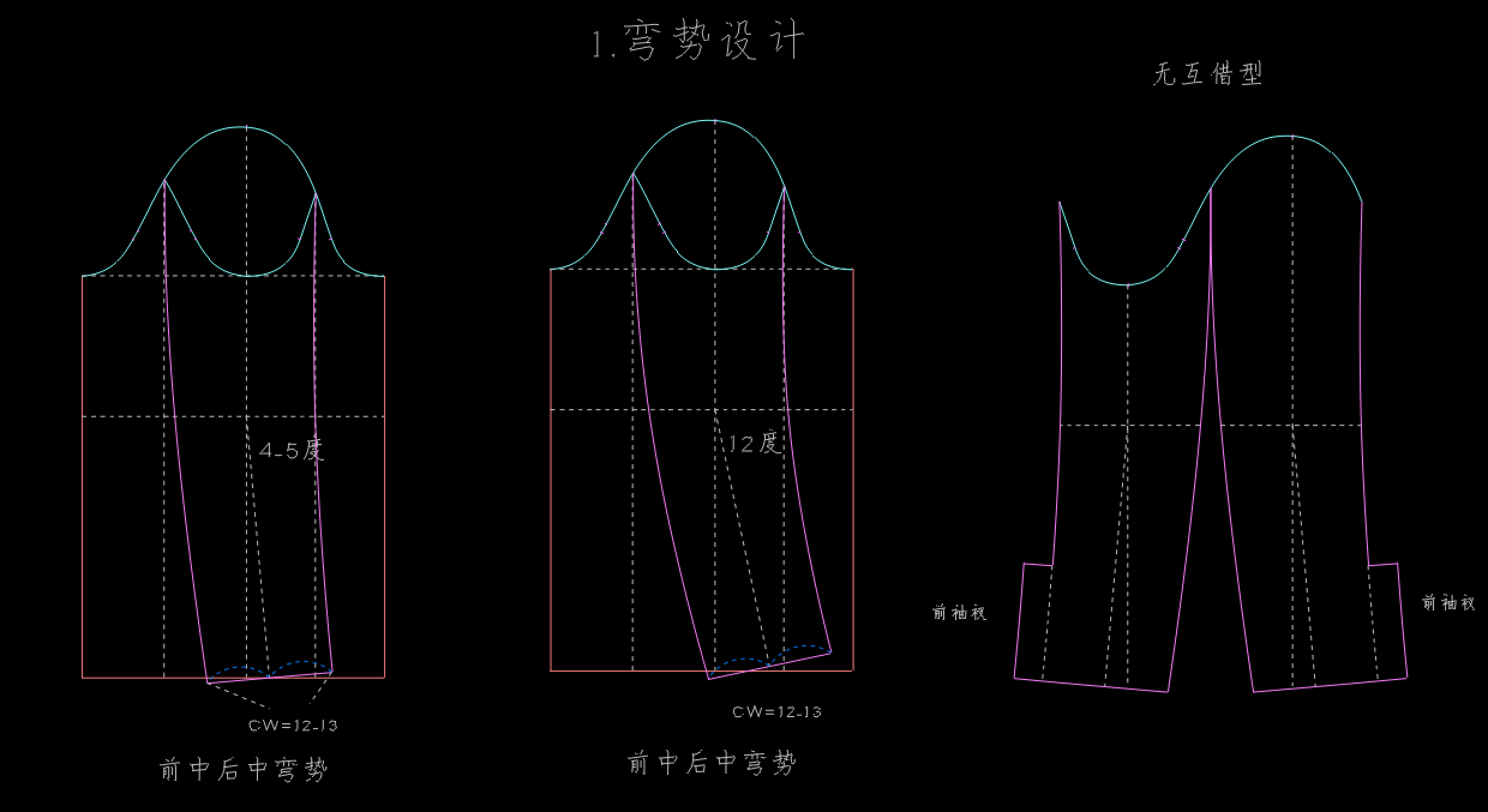

弯势–袖肘向前弯4-8度左右,最大为12度,但很少做

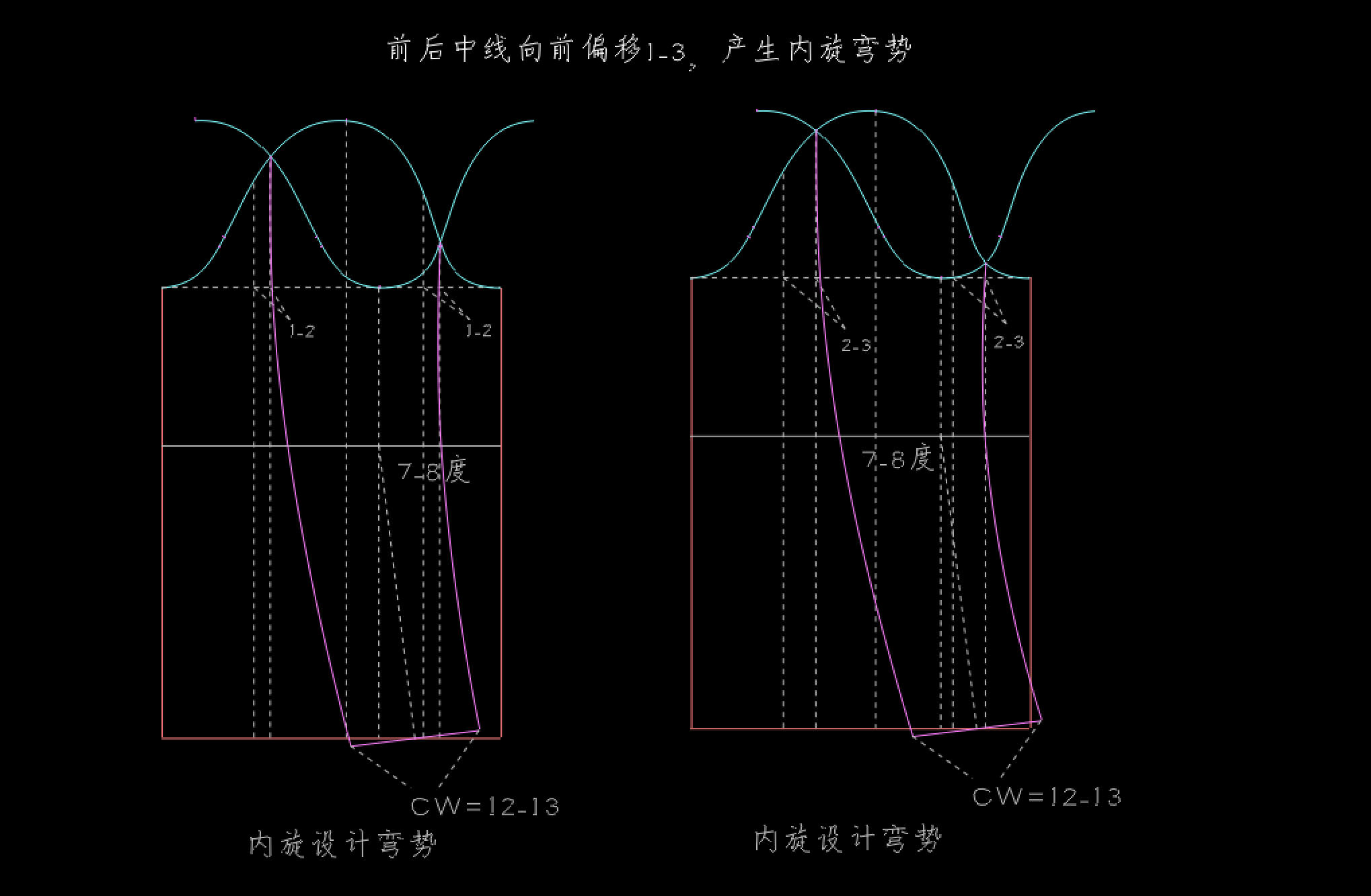

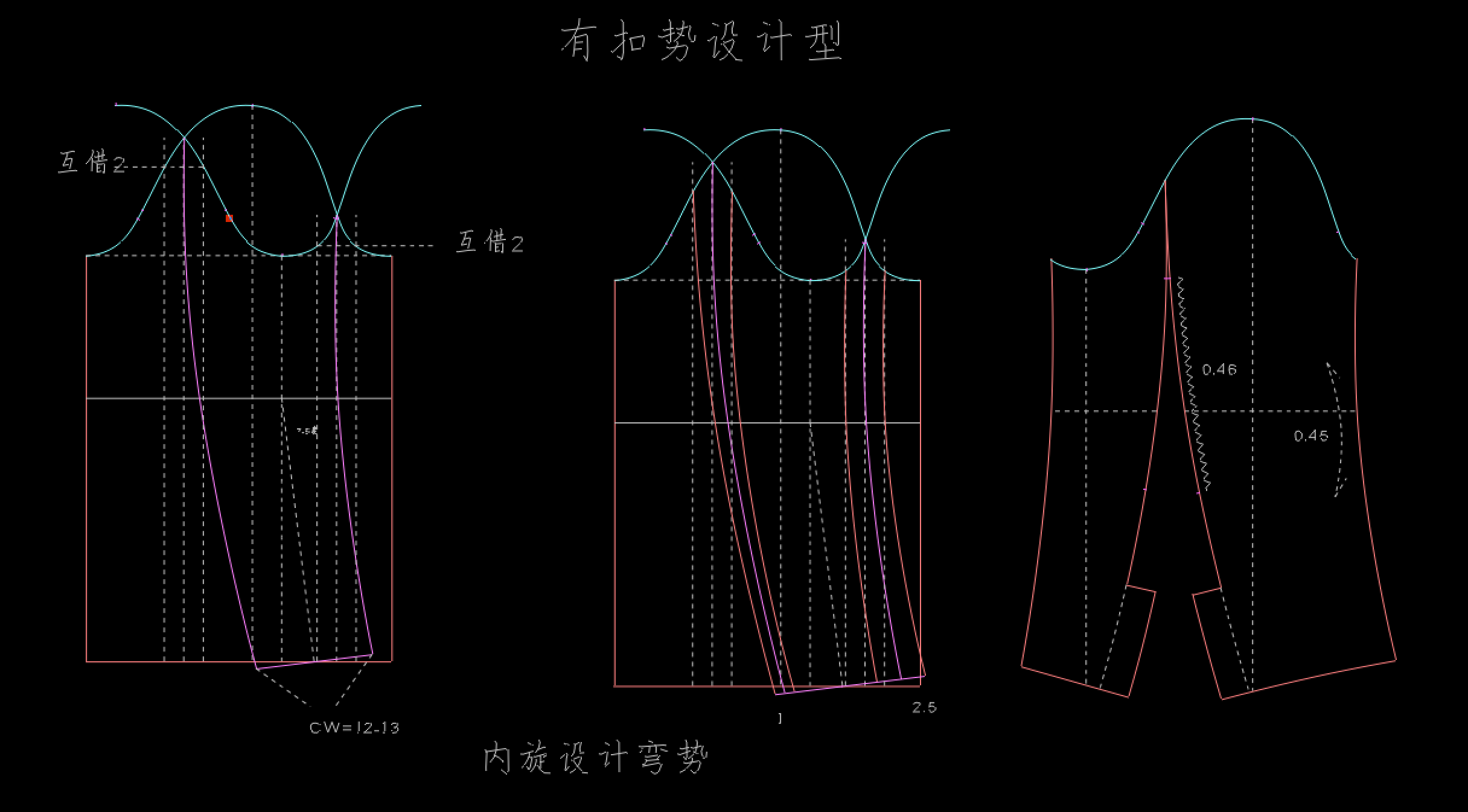

纽势–打破结构对称错位产生

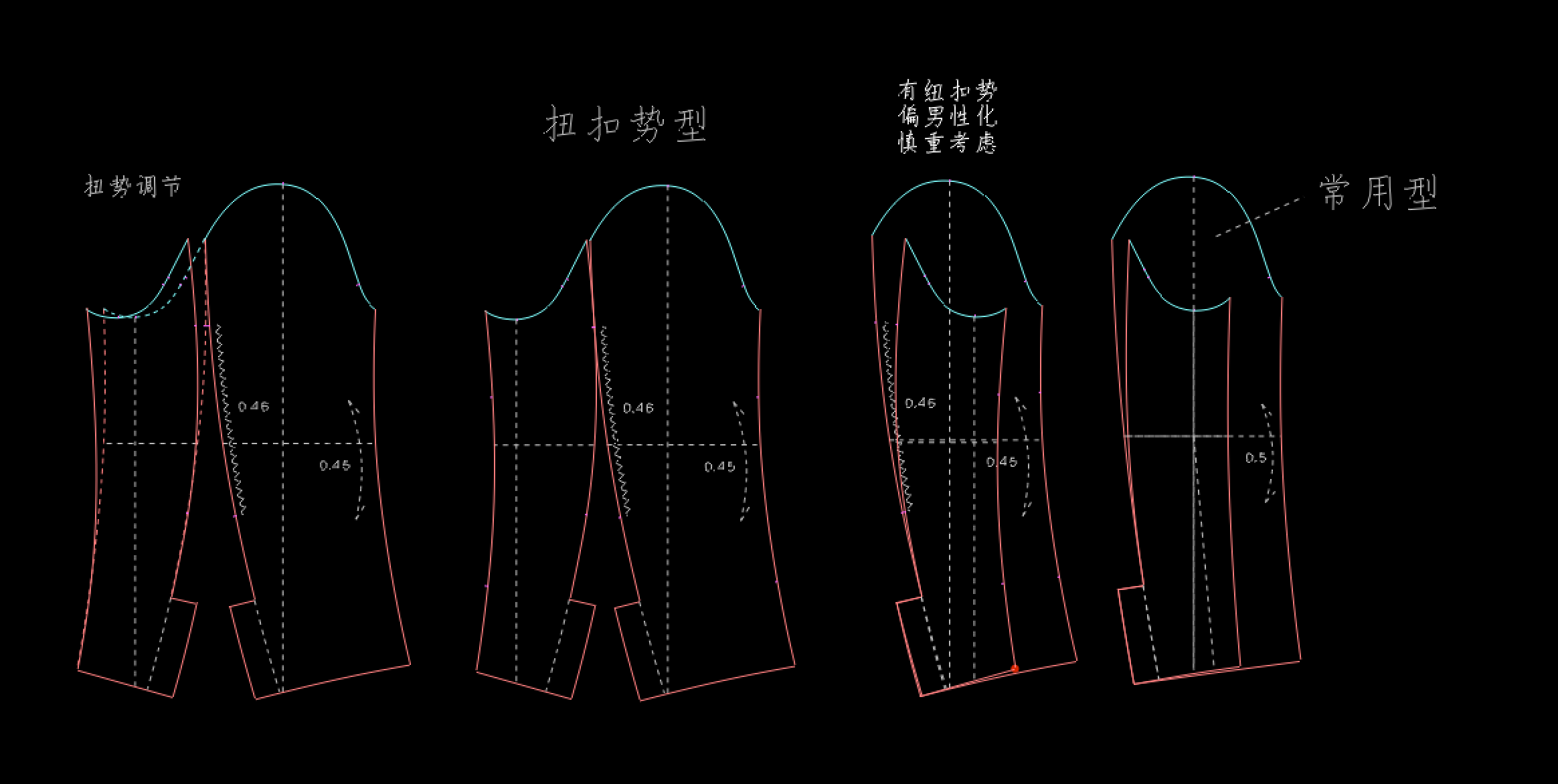

扣势–改变弯势设计位置

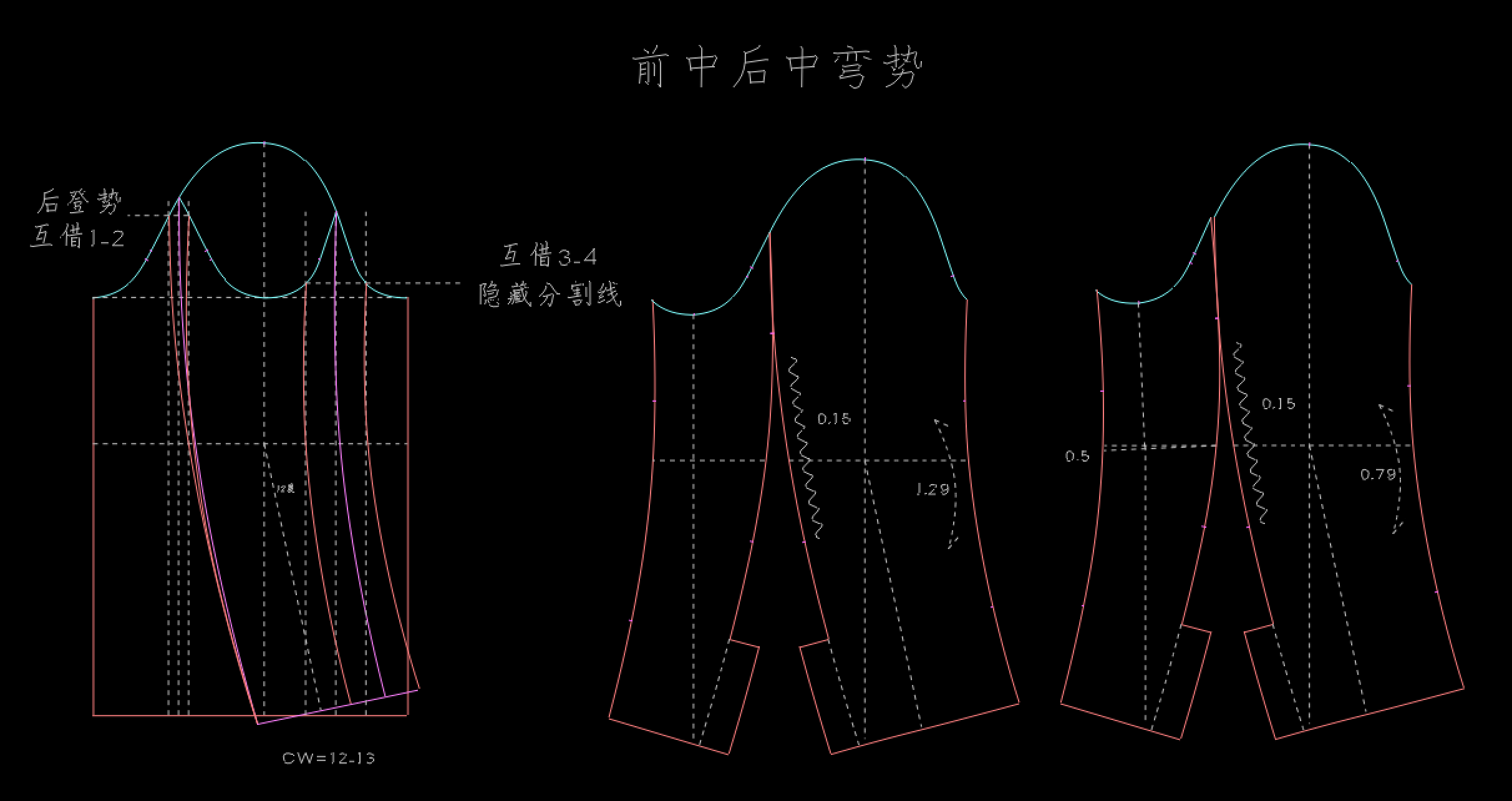

1、两片袖弯势设计

袖肘处向前弯折5-12度,一般取5-8度最佳,太弯会导致吃势过大

弯势设计位置改变,前后中线向前平移,袖眼变为斜眼,产生内旋的弯势设计

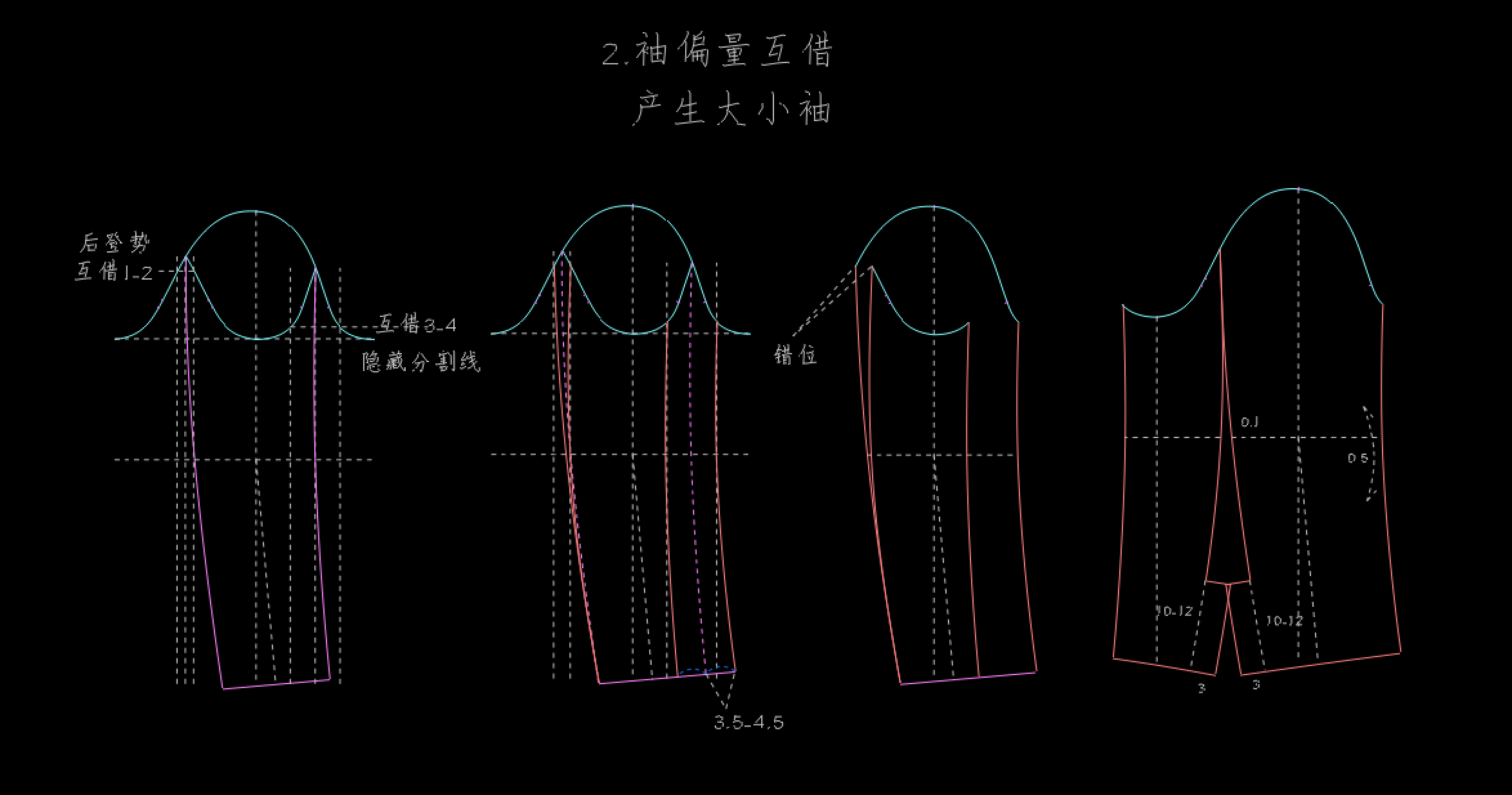

2、两片袖大小袖设计–袖偏量互借

1、前片袖山处互借3-4cm,主要为了隐藏分割线

2、后片袖山处互借1-2cm,会产生登势

3、前袖口处可互借3.5-4cm,一般比袖山处借的多点

4、后袖口处在袖山处互借1-2cm的时候可以不互借

袖口弯势角度为5度左右时候的大小袖分割示例

袖口弯势角度为12度左右时候的大小袖分割以及纽势调节

小袖弯折处可重叠0.5,减少工艺量

纽势调节,小袖袖肘下半部分向右偏移2cm,重新连接小袖袖缝,此时即产生了纽势

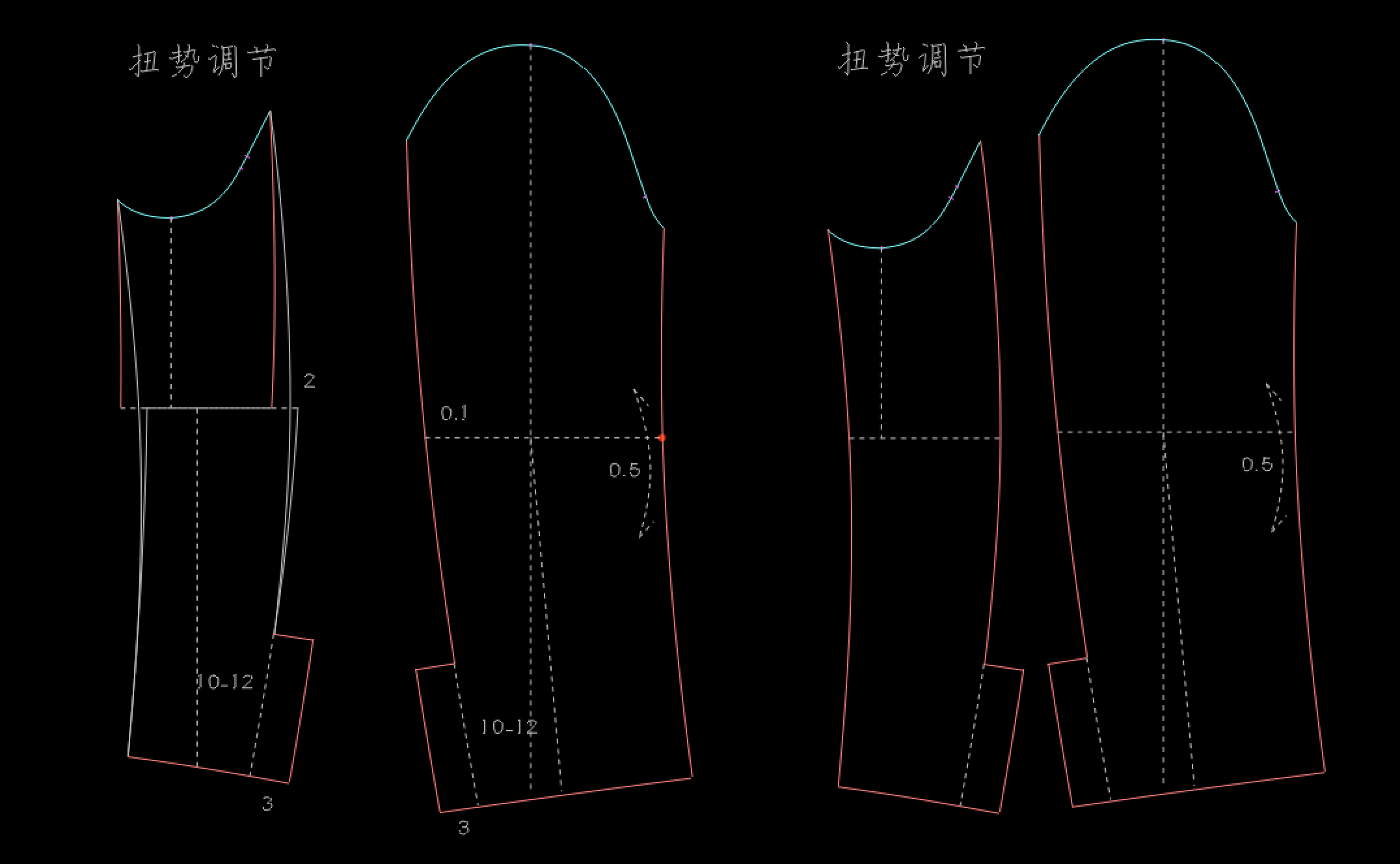

3、两片袖扣势设计

在有内旋弯势设计的袖子基础上(斜眼袖),在进行袖偏量互借操作,此时即产生了扣势

前后片袖山处都分别互借2左右即可,因为内旋弯势处理的时候已经互借过,所以不用在借过多,前袖口处可以借2.5,后片可以借1左右

扣势基础上在添加纽势调节,产生纽扣势

注意: 此类带纽势扣势变化的袖子风格偏男性化,很少打

连袖类袖子结构

1、互借类连身袖-插肩袖 落肩袖型

2、连身式连袖–蝙蝠袖 插角袖型

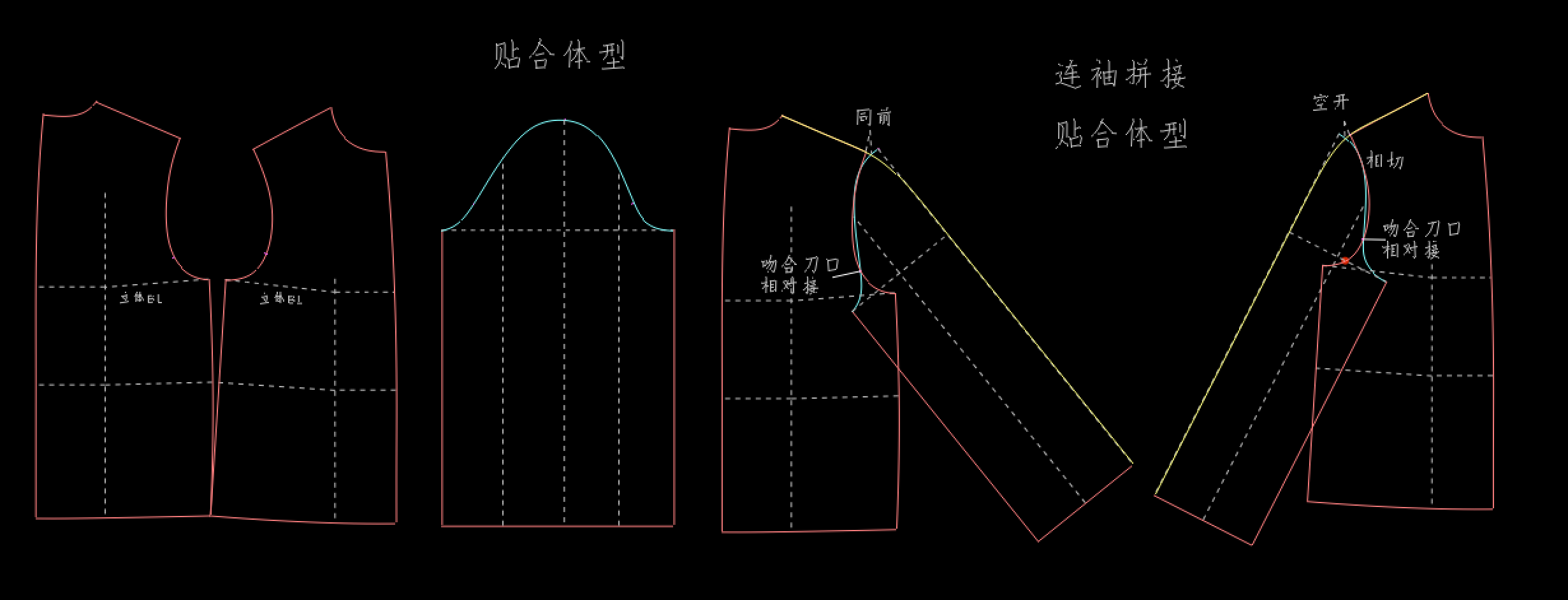

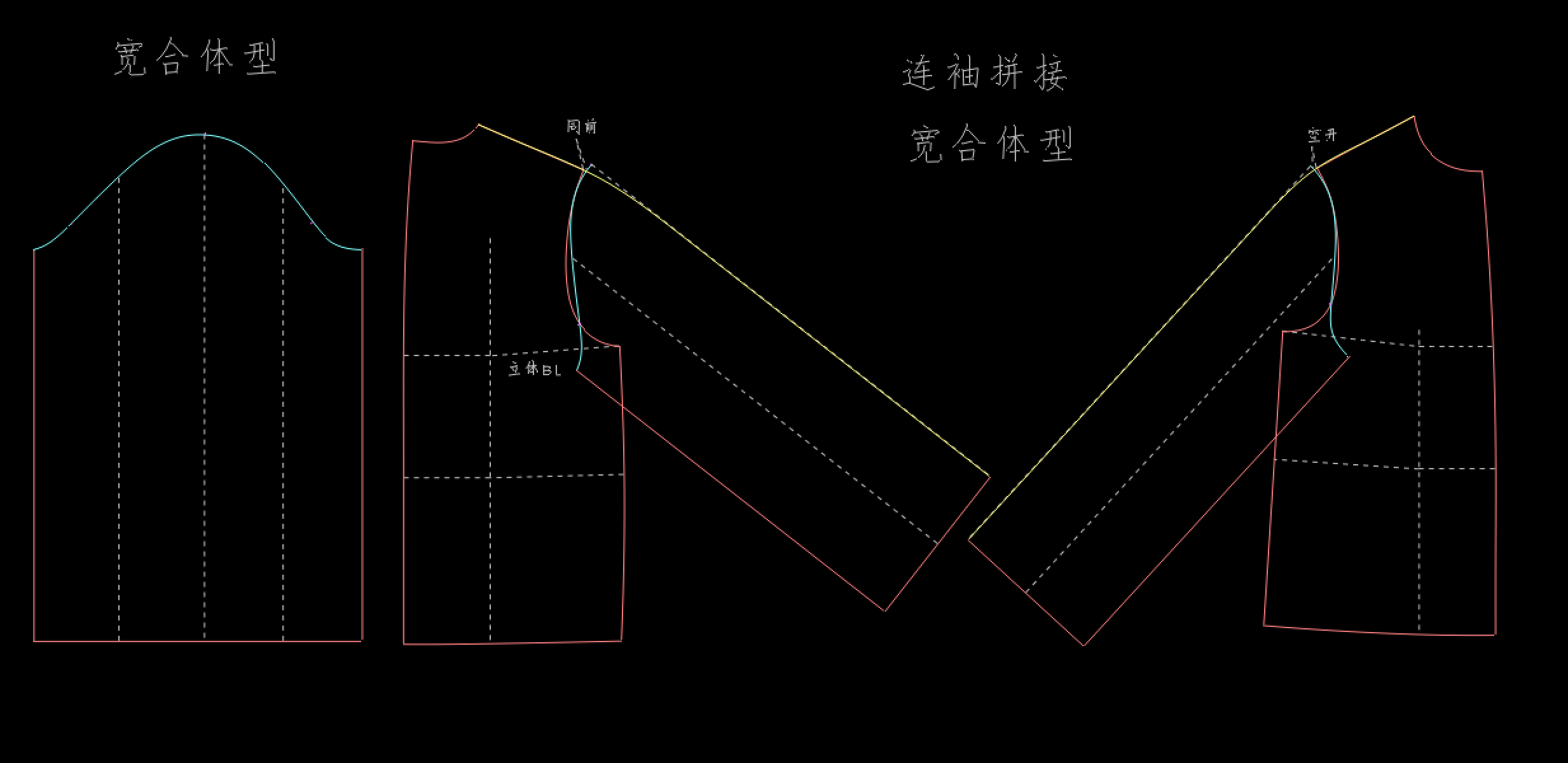

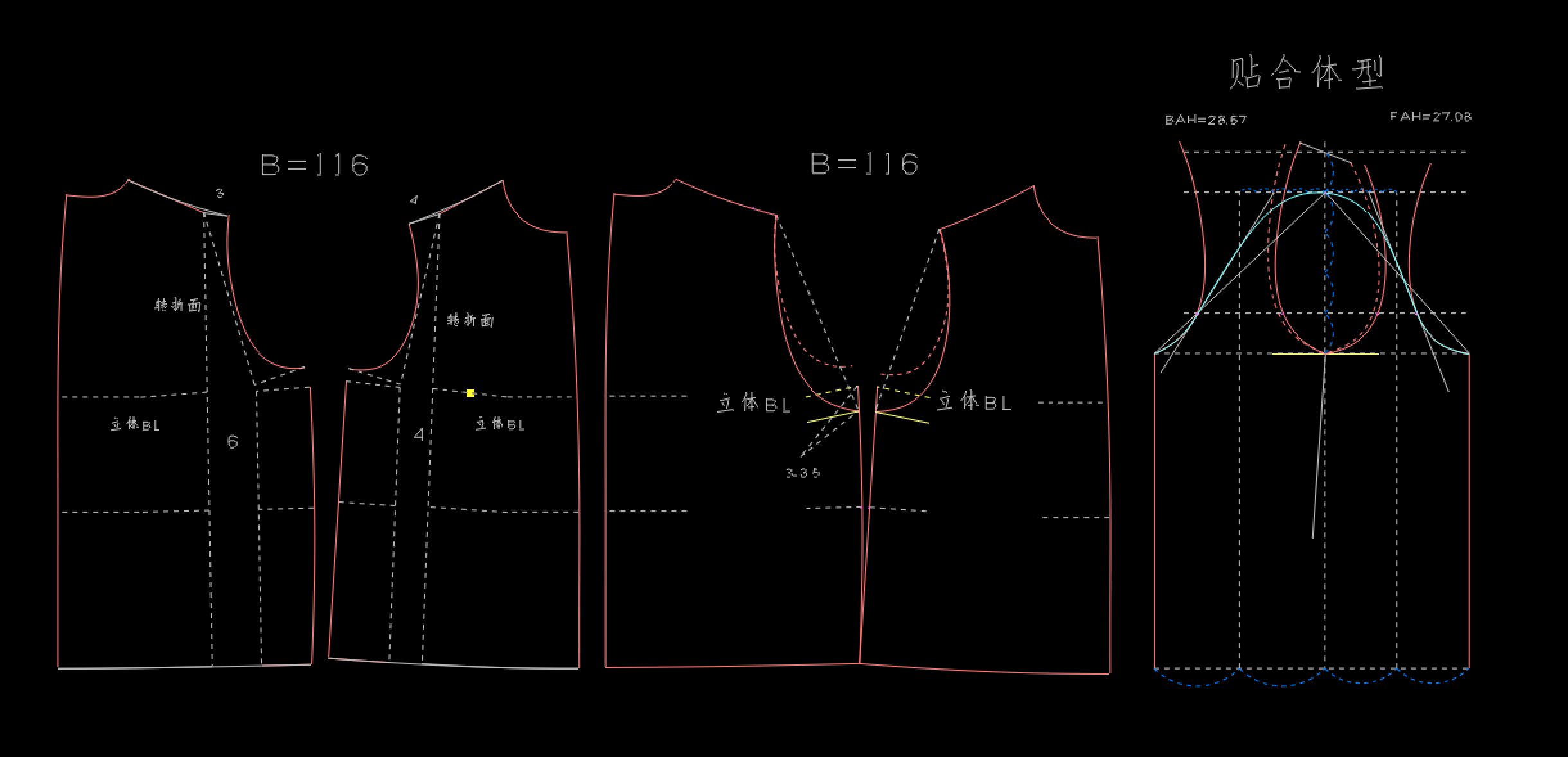

1、连身袖构成–圆装袖拼接构成

连袖类很少打贴体袖,最合体的状态也是贴合体起步,也就是4/5平均袖笼深

贴合体型圆装袖拼接,圆装袖沿中线切割分为前后袖,在吻合刀口处与一身对接,旋转一定量后绘制处连袖结构

宽和体型连袖拼接

连袖类风格控制比例参考15:X(0-14)

前提:衣身非廓形类风格

贴体风格:15:11-14

合体风格:15:6-11

宽松风格:15:0-6

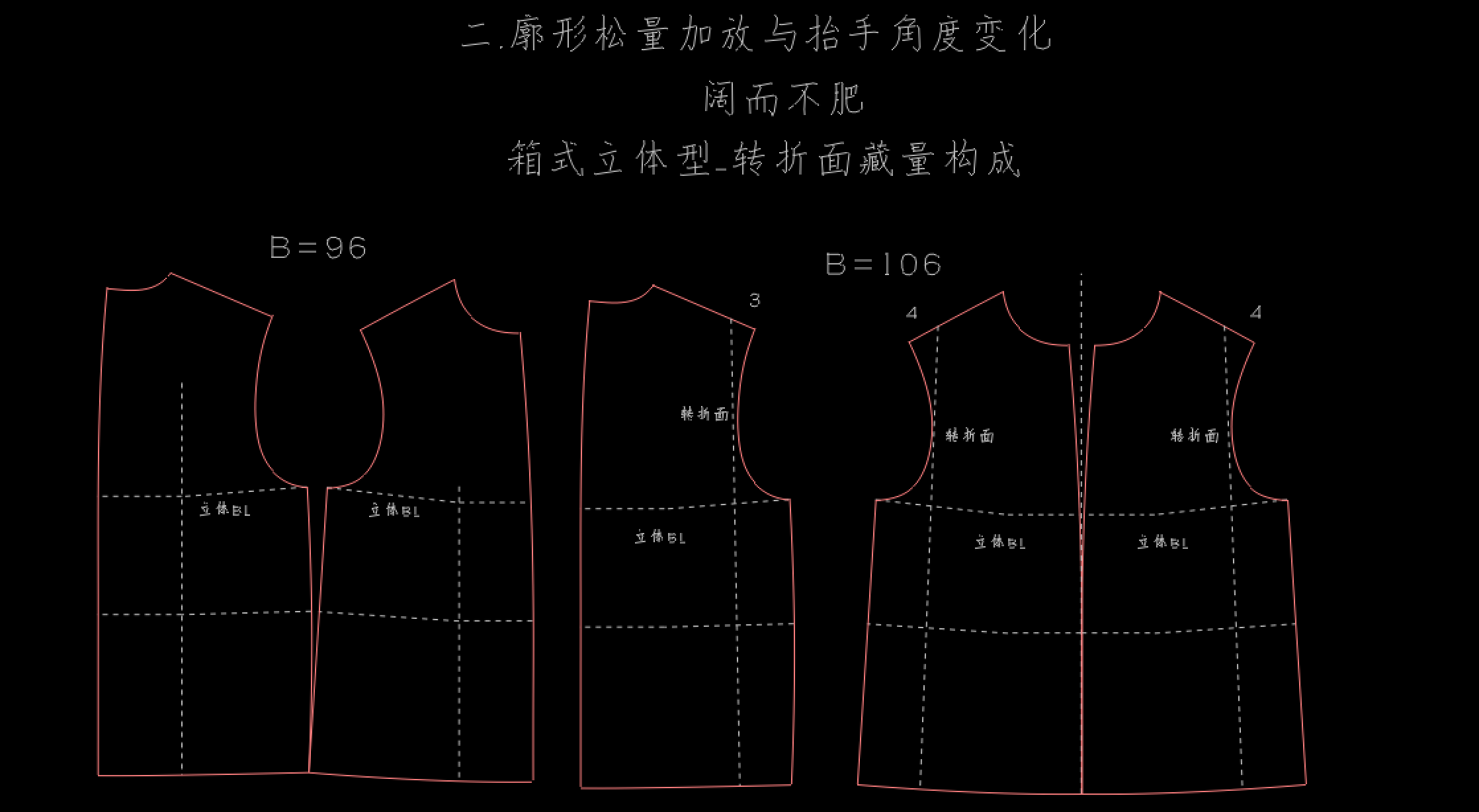

1、廓形松量加放与抬手角度变化

96胸围加放至106胸围的松量加放方式

松量加放后通过新的立体胸围线配原装袖

96胸围加放至116胸围的松量加放方式与新圆装袖的绘制

通过下图的示例和上面的图示比对,可总结出如下结论:

1、相同衣身状态下,不同风格袖型抬手角度不同,越宽松抬手角度越大

2、相同袖山状态下,不同廓形松量的抬手角度不同,松量越大,抬手角度越大

插肩一片袖构成平衡处理

一片半袖风格处理

最后编辑:于浩 更新时间:2025-10-23 16:48